一个村庄的高考40年

郝伟是1977年的高考生。大学期间,安徽医科大学解剖楼前郝伟(图右二)与同学合影。

2017年6月5日,郝伟在长沙中南大学湘雅二医院。 视觉中国供图

刘克邦是1978年的高考生。高考结束后,刘克邦在湘乡照相馆拍照留念。

2017年6月3日,湖南省财政厅综合楼,刘克邦在办公室工作。视觉中国供图

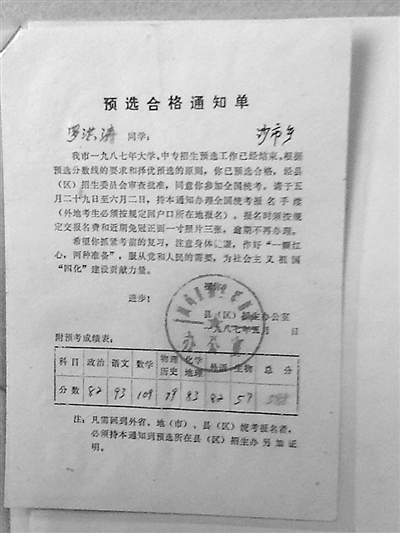

罗洪涛的预选合格通知单。 受访者供图

秧田村的博士墙上挂着19名博士的姓名、照片和简历。 本报记者 罗筱晓 摄

屈婷的博士毕业照。 受访者供图

40年间,平均两个家庭出一个大学生,12个家庭出一个硕士,60个家庭出一个博士,这里是远近闻名的博士村。

在秧田,“勤耕重读”的传统与“知识改变命运”的信念相互激荡;40年的高考历程和600多年的沧桑交相辉映。

历史潮流、社会变迁、个体命运,高考恢复的40年,在一个村庄里徐徐展现。

6月7日,2017年高考第一天。

当全国940万考生准备踏入高考的考场时,60岁的陈永流正骑着自己的重型摩托车,穿过秧田村,到距离村子约3公里的文光书院上班。虽然10月份即将退休,这学期起也不再担任具体的教学工作,但他依然习惯早早地来到学校。

在来学校的路上,他会经过村头那面去年才建成的博士墙。这面墙上挂着19名博士的姓名、简历和照片,他们毕业的学校有哈佛大学、北京大学、清华大学、上海交通大学、南开大学……

秧田村,位于湖南省浏阳市沙市镇北部的捞刀河畔,有着600多年的历史。自1977年恢复高考以来,40年间,这个只有1200户家庭的小山村,走出了658名大学生,其中硕士150多名,博士21名。秧田成为远近闻名的博士村。

在这里,人们攀比的不是谁家钱多,而是谁家孩子会读书;在这里,“砸锅卖铁也要送孩子读书”成为村民集体的选择;在这里,600多年的老龙井、300多年的老槽门都在诉说着“崇文”的追求;在这里,只要考上大学及获得硕士、博士学位者,就会得到奖励……

40年前,陈永流也参加了高考,那场改变了一代人和一个国家命运的考试。

“冬天里的春天”

陈永流走进考场的时间,不是夏天,而是初冬的12月。这也是共和国历史上唯一的一次冬季高考。但对于他们那一代人而言,那却是“冬天里的春天”。

1976年,19岁的陈永流高中毕业。由于只有“具有两年以上实践经验的优秀工农兵”才能获得进大学的推荐资格,作为应届高中生,没有升学机会的陈永流回到村里的学校当了民办教师。

但他已经自觉是幸运儿。当时,即使是上高中也要经过推荐,“家庭成分”和“学习成绩”是获得推荐资格缺一不可的条件。因为成分“过高”而被刷掉的优等生不在少数,陈永流则因为家中“贫下中农”的身份得以进入高中。

因此,在恢复高考的消息传来之前,一边教着初中物理、化学,一边教着小学语文,还兼任小学班主任的陈永流以为,“教书挣工分”就是自己的未来。

1977年10月21日,《人民日报》头版头条发表《高等学校招生进行重大改革》,宣布恢复高考。关闭了11年的高考大门,终于重新打开。通过中央人民广播电台的电波,这个消息传遍了全国。工人、农民、知青、复员军人、应届高中毕业生……散落在天南地北的年轻人沸腾了。

虽然以最快的速度报了名,但对这中断了10多年的考试,陈永流几乎一无所知。只听村里的老人说,考上大学和科举时中状元一样困难。一开始,陈永流连去哪儿弄到复习资料,都不知道。

没有考试大纲,没有教材,复习资料紧缺是全国考生都面临的问题。在新华书店,常常一本《数理化自学丛书》的复习资料刚面世,就引发全家拿着小板凳连夜排队抢购的壮观场面。即使印刷厂日夜赶印,仍供不应求。于是,那些买不到复习资料的,只能“各显神通”:有的拿出尘封了快10年的高中教材,有的得到北京、上海的亲戚寄来的油印资料,还有的不知从哪儿找出了手抄的习题……

陈永流最终通过在部队当兵的表兄,获得了一本厚厚的复习大纲。那也是他唯一的复习资料。

从政策公布到开考,只有一个多月的时间。由于课程多、校长要求严,白天完全没有空闲时间,只有等到晚上备完课,陈永流才能拿出资料来复习。为了抢时间,他经常通宵达旦。

12月,陈永流与570万出身不同、年龄悬殊、身份迥异的人,一起走进了考场。这570万人是名副其实的“老老少少”:1966年到1968年毕业的“老三届”,大多已年过30岁、结婚生子;而坐在他们前排的高中应届毕业生,还不到20岁。父子、母女、兄弟、姐妹、师生、夫妻同考的现象,在许多省份见怪不怪。

命运的分叉口

在浏阳,营生的手段是按方位划分的。东边有树林,西边有煤炭,南边更是有世界闻名的浏阳花炮。唯独秧田村所属的北乡,被一座蕉溪岭隔开,人口集中、资源匮乏,一直是浏阳相对贫困的地区。

在陈永流儿时的记忆中,上世纪70年代之前,一旦接连下雨超过两天,捞刀河的河水就会泛入两岸的农田。解放初期,整个北乡没有一条公路。村里人要去长沙,得向西步行20公里到永安镇上搭车;要去浏阳市区,则要往南步行40公里,中途还要翻越整座蕉溪岭。直到2002年,永安镇到秧田村的沙路才改成水泥路,2016年才有了柏油路。

在这样一个地方,读书,是绝大多数人改变命运的唯一途径。

高考结束后,本就没抱多大希望的他继续回村当民办教师。直到次年3月,他接到了一个通知他去体检的电话。他被湘潭师范专科学校(现湖南科技大学)录取了。

1977年,全国本科、大专总共招生27万人,录取率仅4.8%,是中国高考史上录取率最低的一届。同过去相比,这次的新生质量得到了保证,清华大学在黑龙江录取的7名新生,有5人数学考了100分。无数人的命运得以改变,知识又重新被赋予了应有的尊严与价值。

1980年,陈永流毕业后,被分配到沙市中学做英语老师。尽管高考前,他也是教师,但作为恢复高考后第一批取得学历的人,他立即感受到了差别。那时候,中学教师的工资被戏称为音符“咪发嗦”,即每月34.5元,而大学毕业后的陈永流一进校,每月就能拿到54元的工资。

由于文革十年留下的后续影响,当时的中学严重缺乏英语老师。本校师资不合格,沙市中学每周还得从当地高中,请英语老师来给初三的学生上一堂课。因此,陈永流刚报到就被委以重任,同时教初三和初一的英语课程。

陈永流由此开始了自己长达37年的教师生涯。

1979年,当陈永流在学校读二年级时,和他同村的屈伟员刚刚高中毕业。那时,高考制度已正式确定,考生也有了统一的复习大纲。

但屈伟员没有陈永流那样幸运。第一天考完语文英语两科,他就因病发起高烧,错过了随后两天的考试。

而在同一年,邻村考出了6个大学生,“其中成绩比我好的并不多”。但那时还没有“复读”的概念,再加上家里9个兄弟姐妹负担很重,屈伟员最终与大学校园失之交臂。

没能跳出“农门”,屈伟员只能回到村里务农。

1984年到1985年间,屈伟员的女儿屈婷和陈永流的儿子陈年瑞相继出生;1986年,屈家又添了小儿子屈强强。那时,农村已实行包产到户,要养活两个嗷嗷待哺的孩子,光靠家里的一亩三分地是不行了。

1987年,屈伟员和妻子张小阳跟随第一批进城务工人员的脚步,到株洲化工厂做起了临时工。

出了农村,差距刺眼地摆在眼前。厂里的正式员工工作稳定,在那个年代已有了两室一厅的福利房,每逢过节,还发鸡蛋、猪肉、茶油、水果等物资。但这些福利,作为临时工的屈伟员夫妇都没有。

直到1992年,他们每人每月也只有60元的收入,同时期调入毛田村中山中学做教导主任的陈永流,工资都涨到了80.5元。

各自的命运,在高考这个路口,分叉了。

砸锅卖铁都得上大学

屈伟员意识到,不想让两个孩子重走自己的路,“砸锅卖铁都得供他们读书上大学”。

1991年,屈伟员把一对儿女从老家学校转到株洲化工厂子弟学校。入学考试上,拿着一张擦去之前的笔迹重复使用的试卷,屈婷几乎做出了所有的题目。

这让现场的老师很是惊讶,他们围在一起,用毫不遮掩的音量说:“有些题目不是农村孩子能做出来的,该不会是照着试卷上留下的铅笔印蒙的吧?”

7岁的屈婷隐约有点被刺痛的感觉。插班到二年级后,她迅速占据了班里第一名的位置,“似乎要努力证明什么一样”。

屈婷和弟弟在城里念书的时间只维持了一年,因为承担不起两个孩子的“外地费”,1992年,一家4口又回到了浏阳。但这一年,却给屈婷留下了极为深刻的印象。在城里,她第一次用到了洗发水和沐浴露,第一次知道洗衣服有专门的洗衣粉。当她回到村里,才发现很多小朋友连“卫生纸”都没见过。

大概就是从那时起,这个小姑娘开始知道,除了读书,自己无路可选。

从小学到高中,屈婷一直与陈永流的儿子陈年瑞同校,高中分文理科之前,两人与同村的好几个同龄少年一直暗暗较劲,看谁能拿下总成绩第一名。

在秧田村,这样的比较不仅存在于学生之间。谁家孩子聪明,谁家孩子勤奋,谁家孩子成绩好,村里人都一清二楚,孩子的家长也觉得脸上有光。相比起来,谁家挣钱多,倒并不那么让人眼热。

在 “经商”“下海”成为社会潮流的上个世纪90年代,秧田村却依旧保持着“勤耕重读”的传统。在这个村庄17个姓氏的祖宗家训里,“勤学育人成才”“力耕种、勤诵读”之类“崇文重教”的字眼比比皆是。

至今,行走在秧田村内,还能感受到文化和教育理念在这里的遗存。300多年的老槽门,在秧田各种传说、故事和家风家训的展示中,诉说着“崇文”的追求;600多年的老龙井,传言临考前,喝一口井里的水,一定金榜题名。

因为父母常年不在家,屈婷和弟弟成了留守儿童,不但没人管姐弟俩读书,连生活也无人管,只能“自己洗衣煮饭、自己照顾自己”。每次出门前,屈伟员都反复叮嘱他们要好好念书。“为了儿女读书,那些年真的啥都没买,有8年多时间,家里唯一的电器就是手电筒。”屈伟员苦笑着。

在秧田村,省吃俭用供子女上大学,几乎成了村民们的一种集体选择。有人没日没夜忙碌,每年养10多头肉猪为孩子挣学费和生活费;有人即使找邻家借米吃饭,也要让孩子读书。

2003年,高考从7月提前至6月的第一年,屈婷和陈年瑞走进了考场。

那一年,全国参加高考人数613万,录取人数382万,高考录取率达62%,考大学不再是“千军万马挤独木桥”;那一年,北京大学、清华大学等22所重点院校被赋予5%的自主招生权,成绩不再是评价学生的唯一标准;那一年,为了满足人们对高等教育的需求,我国高等教育已连续扩招了4年,全国高等教育毛入学率达到17%,高等教育正逐步从精英教育迈向大众教育。

与父辈相比,高考在这代人眼里,已褪去了神秘感。考完最后一科,屈婷对等在外面的父亲说:“发挥一般,区别就在于是上重点大学还是名牌大学。”

8月放榜,屈婷考上了南开大学,并一路读到博士,成为秧田村走出的第一位女博士。陈年瑞则被湖南大学录取。那一年,仅是秧田村毛田片区,就考出了4个重点大学学生。

在秧田村,有个不成文的规矩,老人家过生日可以不祝寿,但谁家出了大学生就必须请客。为此,一向低调的陈永流摆了22桌酒席。第二年,屈强强也考上了东北大学。

在社会大潮和个体选择的交汇中,屈伟员未圆的大学梦,终于在自己儿女身上得以实现。

辛劳获得了回报

在秧田村,像屈家这样姐弟都考上大学的,并不鲜见。

与陈永流同在1977年参加高考的罗碧波,是恢复高考后村里的第一个本科生。后来,他家6个兄弟姐妹,有5个上了大学。罗碧波将自家的好学风归功于母亲带的好头。他87岁的母亲张秋香,只读过两个月的夜校,却一辈子爱读书,直到现在每天早上还坚持阅读1小时。

只有初中文化的罗建植,家里两个儿子都获得了上海交通大学博士学位。在他家里,收藏着儿子小时候的成绩单、作文以及后来的录取通知书、往来书信等。这些资料,很多都是40年间高考和高校教育逐渐变革的证明。

1987年,大儿子罗洪涛高中毕业时,预选制度仍在实施。只有当年招生人数3~5倍的考生能够参加高考,超出部分人数则通过预选考试提前淘汰。因此,罗建植收藏的那份“预选合格通知单”是许多人努力多年也没拿到的通行证。

到1991年小儿子罗洪浪高考时,预选制度已取消,大学开始收费。为了拿出每年的学费,罗建植夫妇白天要种田、养猪,晚上还要加班做篾制品。最艰难的时候,“即使母鸡下了一个蛋,也要想办法换成钱”。

在屈强强上大学的2004年,高校学费从最初的200元翻到了5000多元,两个大学生的学费和生活费结实地压在了屈伟员和妻子身上。2004年,夫妻俩每月工资加起来才1300元,还要分成3份,女儿和儿子生活费各500元,剩下300元才是自己的零用。

屈婷在大二那年办理了助学贷款,但每到开学,为屈强强借学费依然不可避免。好在在秧田村,其他理由借钱都有可能不成功,唯独一听说是孩子上学,亲戚朋友都很乐意帮忙。

屈婷大四那年,屈伟员和妻子在工地上做起了快餐生意,每份盒饭利润不到1元钱。为了多挣些钱,夫妻俩就跟着工人的作息,天不亮就起,凌晨两三点才睡。寒假回家,屈婷在工地上见到父母时,眼泪不禁掉了下来。由于长期休息不足,过去在她看来“十分漂亮”的妈妈,头发白了少了,皮肤黑了干了。

博士毕业后,屈婷在天津大学做了老师。看着每年新来的大学生,她心底里会偶尔生出一丝丝羡慕:现在上大学再也不像过去那么难了。从奖学金到助学金,从助学贷款到勤工俭学,从绿色通道到各类社会资助……只要考上了大学,就不用愁交不起学费。

幸运的是,父母为孩子读书所付出的辛劳,都获得了回报。

见到罗建植时,这位67岁的老人,穿着一双时尚跑鞋,一条崭新的牛仔裤,上身的衬衣和毛背心很合身,显然是精心挑选的。水泥地面、绿油漆粉刷的半墙,罗建植的家简单干净。今年年初,罗建植才和老伴儿回到秧田村,此前四五年,他们各自住在两个儿子位于深圳和上海的家里。

城市的生活痕迹在这里随处可见。两位老人都熟练用着苹果手机,与儿子通电话用的是微信视频,走进家门还有WiFi全覆盖……“孩子们介绍的这些‘高科技’,我都很乐意接受。”

苦日子,早在两个儿子相继考上研究生后就结束了。1992年,当时才研究生一年级的哥哥罗洪涛在写给弟弟罗洪浪的一封家书里,提到自己给浏阳一家花炮厂研制的自动点火系统已经完成了,“不久将会有一笔可观的收入”。

罗建植记得很清楚,后来这笔近3万元的收入,是儿子第一次靠所学知识往家里拿钱。

相比周遭邻居的家,屈伟员家的两层小楼显得崭新很多,这是一栋2012年才起的新楼。走进门,就能看到墙上两块红色牌匾,一块写着“博士学位”,哪家出了博士,村里都要敲锣打鼓送去这样的匾,以示表彰;另一块,则写着“宗族荣耀,桑梓楷模”,这是屈家宗族送到家里来的。

也正是那一年,博士毕业的屈婷与弟弟一起拿出了近20万元存款交给爸妈:“咱盖楼吧。”

皮质沙发、超大超薄彩电、立式空调……这个在2008年以前连电视机都没有的家,如今已是标准的小康家庭。在二楼,为女儿儿子准备的房间分列在主卧室两旁,床单、被子都准备齐全,“他们回来直接就能住下”。

屈伟员和张小阳早已不再外出打工,他们带着4岁的小孙子,在浏阳儿子家和秧田村轮流住着。“其实为了修房,家里还欠着十几万元外债”,屈伟员憨厚地笑了笑,“但现在这些事,也轮不上我操心啰”。

“永远不要说读书无用”

在罗建植的弟弟罗建购家里,他的手机时不时地响着。自从4月村支两委换届,新上任的书记和主任忙得不可开交,他这个“局外人”也跟着忙得不可开交。“村上有事,找罗建购商量”,已是多年形成的习惯。

因为3岁时患了骨髓炎,罗建购左腿落下终生残疾。因此他也成为家中7个孩子里唯一有高中学历的:“父母希望我多点知识,少干体力活。”毕业后受村里照顾,他在秧田村卫生所做了一名赤脚医生。

受哥哥罗建植家的两个博士生发奋读书的带动,下一辈里14个孩子,有13个都考上了大学。但在孩子们就业前的很长一段时间里,贫困一直困扰着整个罗家。上世纪90年代初,大家族只有罗建购家里有一台黑白电视机。每逢过年,几十口人都挤到他家里看春节联欢晚会。

穷则思变。1991年,罗建购在秧田村创建了一家织布厂。随着利润逐年增长,自小苦惯了的罗建购开始寻思着,不能再让村里一直这么苦下去。

1995年,秧田村在捞刀河上建与外界相通的秧田大桥,罗建购捐了10400元。

1998年,为了恢复村里停止好几年的端午赛龙舟习俗,他花两万元请人来自己的厂里,打出了两艘龙舟。

到了本世纪,秧田村大规模修柏油路。村里人都知道,没有哪一条路,罗建购没捐过钱。

像罗建购这样的“新乡贤”,秧田村近年来出了不少。有的是像他一样始终生活在村里的,有的则是多年来靠高考走出秧田村的人,回过头来反哺家乡。

在罗碧波家里,接待记者的是一位低调的中年人,话不多。走出家门,才听旁人说,这是罗碧波最小的弟弟罗碧儒,考上大学后在长沙工作了20余年。无声无息间,他独立捐款修好了村里小学门前的马路,还与人合资300万元捐赠了秧田农民文体馆。

村里的第一位博士罗宣干专门在银行存了一笔教育基金,谁去美国读书就可获得资助;今年初,村里组织博士、企业家成立了秧田奖学助学基金,专门资助因为贫困读书困难的孩子……

百年前,浏阳人谭嗣同曾说:“联群通力发愤自强,必首浏阳。”这句话,在秧田这个小乡村,得到了验证。

陈永流日日经过的博士墙,是去年秧田村“幸福屋场建设”的成果。一直以来,很多人都知道秧田村出了那么多博士,但到底出了多少位,分别出在哪一家,又都是在哪里念的博士,大家并不明了。村里几个干部一合计,决定建一面这样的墙,既展示了秧田村的特色,也可以鼓励后来人努力读书。

白底的墙面上有两句标语:“知识改变命运,文化孕育美德”“勤耕重教,耕读传承”。虽然直白简单,但对于很多像陈永流、屈婷、罗洪涛、罗洪浪这样,经历了高考的秧田村人来说,却对这些话有深切的体会。“高考,不仅改变了我的命运,而且以一种最公平的方式改变了我的命运。”上课时,屈婷常常跟学生提起自己的求学历程。

自主招生、国际学校、出国留学……随着社会的日益多元化,高考早已不是升学的唯一渠道。而近几年的大学生“就业难”,也让一些人开始怀疑,高考还能否改变命运?但屈婷依然认为,“永远不要说读书无用,直到现在,农村孩子依然是高考制度极大的受益者。”

从博士墙再往村外走,有一条通往沙市镇的鹤源大道。夏初时节,鹤源大道两旁栽种的烤烟绿油油的,村民在地里忙碌着。这是决定今年收成的关键时候。

再过两个月,今年参加高考的10多个秧田少年,大多都会从这条路,走向他们的大学校园。

×

×