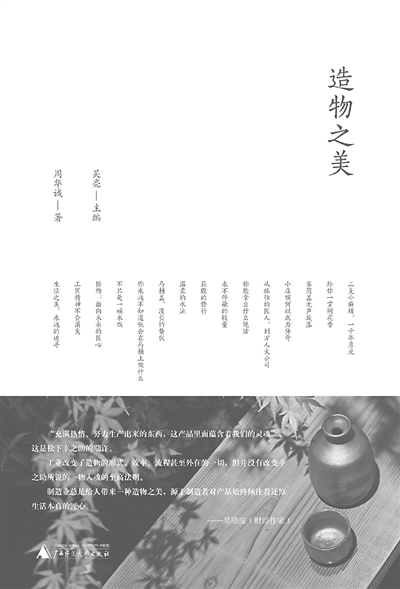

造物之美,生活之爱

小时候,盛夏的黄昏,我们会做西瓜灯。西瓜顶上开个口,拿小勺子挖干净西瓜瓤,一定要挖到内壁现出青色来,再用小刀沿着西瓜皮雕刻,凿出一些洞,开口处用四根细麻绳系上,连着一根小棍子。天暗下来之后,西瓜灯里的蜡烛点亮,我们拎着西瓜灯去串门,去河边找萤火虫,一路大呼小叫。

在我们对这个世界一无所知的时候,曾经动手做过太多有意思的事情。我们其实都具有一种匠人的初心。我想,这也是周华诚写出《造物之美》这本书的前因之一吧。

悦物,只在坊间。悦,欣赏、愉悦。物之美,因落入坊间,沾染坊间之气,坊间之情,坊间之意,为人所赏,而至悦物。

《造物之美》开篇《三克小麻糬,一千年月光》说的是“以物抵心”,雪白的糯米粉蒸熟了,趁热击打,捣软,搓成椭圆,揪下来,一个个的,每一个小麻糬不多不少,正好是三克。揪下来的小麻糬,撒上一层豆粉,串上竹签,放到炭炉上,等待它们发出轻微的“噗”的一声响,香喷喷的小麻糬就烤好了。

从捣到搓到揪到烤,每一步,都是双手在掂量。从陌生到熟练,到了然于心,这样的事,他们居然做了一千年。

麻糬成了他们身体的一部分。物和人之间,通过一种奇妙的融合的劳作,长久地抵达彼此的灵魂。

在时间的浸润下,物被打磨,人被打磨,人和物都不只是沟通的媒介,也可以是一种激情、一种喜欢——当懂得这个道理的时候,人和物的本质和内心都起了一些变化。这,也许就是最简朴的造物之美。

从某方面来说,人们对于物的盼望相当饥渴。物是生活的必需品。炉子上煮着小米,母亲坐在凳子上择菜,米粥的香甜味儿飘出门外,生活就是留在记忆里的那些寻常甚至清贫的温暖,使人懂得珍惜和感恩,一生受益。

周华诚的《造物之美》是温柔的,温柔的文字,温柔的文风,每一个字里行间都散发着“周氏文字”的独特味道,细腻、流畅、亲切,轻轻入魂,宛若杨过的“黯然销魂掌”,一字之下,玄机暗藏。

他展开对现代制造业的思考和诘问。从日、德的匠人精神到近几年风靡一时的智能马桶圈制造者松下公司和国内孤独而日渐消亡的手工艺,他像剥洋葱一样,细细解读着现代制造业的形式内涵,分析起源、成因、发展和未来,提出制造业应该有一颗“素直之心”。

思考是因为时代越来越庞大,物质越来越丰富,而我们的人生其实还是简朴的。我们真的需要那么多的“物”吗?

很少的东西,带着最贴近身体和灵魂的“物”,才会让我们幸福,让人的心灵没有任何重负地轻盈起来。

带着生活本真的匠心,制作符合人们身体和灵魂需求的物品,以物抵心,才能一物入魂,长久而美。现代工业,是造物的外在形式,带着生活、温暖和爱的造物,才是造物的至高法则。

这,正是周华诚这本书想要告诉现代生活里越来越繁忙的我们的话吧。

这本写匠人与悦物的书,我买到的是一个特殊的版本——毛边本。读时,需要准备一个书签或者裁纸刀,像匠人一样,亲手裁开这本属于你自己的书。于是,这样的阅读,就和另一个制造书籍的匠人——周华诚,在时光里相遇。

×

×