在创新中“游弋”

——记河南永煤集团车集煤矿机电一队主副井电工班班长游弋

来到了车集煤矿,就一下子改变了我的命运。我要用双手回报企业,回报那些曾经帮助过我的工友和领导。

——游弋

只有初中学历,靠勤奋自学,在矿山的锤炼下,从农民工成长为一名技术精湛的电工高级技师;没有受过专业指导,凭刻苦钻研,怀一颗感恩之心,12项专利集于一身,为企业节省大量资金投入。

游弋,现为河南能源永煤集团车集煤矿机电一队主副井电工班班长,在从矿区明星一步步成长为全国标兵的路上,完成了“从农民工到工程师、从学徒工到发明家”的华丽转变。

一个普通的农村孩子,一个并没有接受过相关专业培训的初中毕业生,何以能够走进技术创新领域,并在这一领域内勇攀一座又一座高峰?

面对记者提出的这个问题,游弋轻轻吐出两个字:坚持。

培训班里赶不走的“学生”

今年43岁的游弋,1970年出生于安徽一个贫困农民家庭。

“17岁时,我母亲病逝,一下子让本来就很穷的家里背了更多债务。”回忆起年轻时的经历,游弋感慨地说,那时候为了给家里“减负”,自己不得不辍学,四处打工挣钱,“一个年轻孩子,没学历又没技术,只能干体力活,维持生活。”

转机发生在1999年3月,河南能源永煤集团下属的车集煤矿招收农民工。看到招聘启事,在外面晃荡了12年已经29岁的游弋觉得该踏踏实实地安顿下来了。

也正是在这一年,车集煤矿正式投产,而那时的游弋却怎么也没有想到,他的脚步在高高的井架和飞转的天轮下,一走就是14年。

因为煤矿刚刚投产缺乏技工,队领导决定鼓励能干又好学的游弋当一名电工。

游弋现在还清楚地记得,有一次矿上主井闸控系统出现故障,班长带着他前去处理,看着班长忙前忙后,自己却无从下手,专业术语更是听也没听过,“那感觉真是太尴尬了!”

这种“尴尬”让游弋深深记在心里,他暗下决心,再也不放过任何一个学习机会:上班时,老技工干活他认真观摩学习;下班后,就跑到离矿上10多公里远的培训学校“蹭课”。而当年永煤集团培训中心签到记录本上,从第一期到最后一期,“游弋”几乎成了唯一固定的名字。

“那时候我们这只要一开培训班,他肯定来听课,赶不走。”永煤集团培训中心的老师回忆说,当时老师们都很为难,因为培训名单上根本没有游弋的名字,“但这个人很倔,坚持在教室后面站着听课,趴在窗台上做笔记,后来我们破例给他在教室后面单加了一张桌子。”

爱心故事开启创新之路

谈到自己搞发明创造的初衷,游弋说,其实就是怕工友吃苦受伤。

触动来自2005年的一次设备检修。同班组的一名电工在切割密封圈时被电工刀割破了手,鲜血淋淋。这让正在现场作业的游弋无比揪心:能否设计一种切割更安全、速度更快的工具,确保工友能够安全操作?

当他将这个念头告诉身边的一些工友时,却被当头泼了一盆冷水,“咱学历都不高,能把手头的活儿干好就不错啦!”“矿上不少大专生、本科生都没搞,你瞎琢磨什么啊?”

这些言语没有阻挡住游弋搞创新的决心:“不试试咋知道,成了当然是好事,不成也没什么损失!”

于是,他研制出了人生中的第一项发明——井下“电缆密封圈制作专用工具”。

当这一工具在检修工作中派上用场时,工友的称赞,让游弋第一次感受到了创新的快乐和自豪。随后,游弋又成功研制出与之相配合的“电工快速定位剥线钳”。

凭借这两项工具,当年的河南省煤炭系统电钳工技术比武中,永煤集团参赛选手一举包揽了前4名。

感受到创新乐趣的游弋从此与技术创新结下了不解之缘。从2006年至今的7年间,他不仅先后获得12项专利授权,还被评为河南省“十大能工巧匠”、首批“煤炭行业技能大师”、“全国技术能手”,经常在专业刊物上发表研究成果论文。

杰出的表现和出色的成绩,使得游弋不仅顺利留转为正式职工,也成为百里矿区的“明星”。

一时间,很多企业都向游弋抛来的“橄榄枝”:有的是咨询购买专利,有的则开出高薪让他跳槽。

“最多的时候,一个月收到20多封邀请函,都被我回绝了。”游弋说,尽管有亲戚朋友劝,其实他心里早就认准了一个理:没有永煤,就没有自己现在的一切,他要用自己的双手回报企业,回报那些曾经帮助过他的工友和领导。

从“亮一点”到“亮一片”

谈起游弋创新工作室给企业带来的好处,工会主席潘明祥告诉记者,最大的变化就是劳模不再是一个称号,而是通过一整套完善的工作机制予以标准化建制,同时又有人、财、物的保障支撑,在充分发挥劳模个体优势的同时,突破了单兵作战的局限,实现师资整合、资源共享,从“点亮一点”到“照亮一片”。

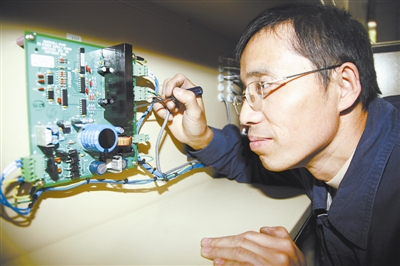

走进宽敞的“游弋创新工作室”,只见游弋正在向年轻的技工手把手进行着技术示范。

游弋说:“从队里到矿上,都在为我的发明、创新开绿灯,不好好干,用工作成绩回报企业、工友的关爱,行么?”

“刚来的时候,我们凡是遇到不懂的技术难题,都找游弋。只要他知道的,都会毫无保留地告诉大家,他的团队合作意识很强。”车集煤矿机电一队副队长陈国栋说,游弋带过的徒弟,很多人都像他一样成了矿上的技术能手。

“能有今天,是矿上和工会培养了我。”谈起自己取得的成绩,刚刚当选全国职工职业道德建设标兵的游弋说,“来到了车集矿,改变了我的命运。”

采访手记

第一次见游弋,因为他带着一副度数很高的眼镜,让人很难把他和煤矿工人联系在一起。聊起煤矿,这位在井下摸爬滚打了14年的汉子滔滔不绝,尤其谈到他的创新工作室,谈到这个工作室走出来的一批批“金牌蓝领”。

以游弋现在的名气和他在矿井创新工作方面获得的专利,要找个比现在待遇好得多的企业,可以说不费吹灰之力。但他14年来一直没有“挪过窝”,甚至“压根儿就没这个想法”。

熟悉游弋的工友都说,这个人厚道,不仅知恩图报,而且对待徒弟从来都是技术上“毫无保留”,一心想让他们青出于蓝而胜于蓝,这也是为什么一个小小的创新工作室能完成各类创新成果600多项的最大秘诀。

事实上,对于只有初中文化的游弋来说,搞发明创造难度可想而知,更何况是带领一大帮子人搞创新。但凭借强烈的责任感和敬业精神,游弋真的实现了“亮一点”到“亮一片”的超越,他长期积累的经验、技能,在这个以他名字命名的工作室里,变成了企业和一线职工的共享财富,也为持续提升企业创新能力注入了活力。

×

×