每天一场雪 磨练一群人

【新闻广角】10余万“80后”的玉树坚守

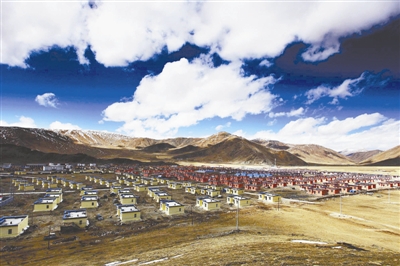

2012年4月,青海玉树,援建者重建的藏民新居如同一颗颗五彩石散落在蓝天白云下的隆宝镇。 微尘摄

青海玉树,令人敬畏的高原。人间四月天本应是春暖花开的时节,这里却天天迎风飞雪。

平均海拔4000米,连天空都远比人们想像的更为诡异。这一天是4月8日,韦静和兄弟们着实有些恼怒。花瓣大的雪花,时停时下,从早上起,他们就瞄准大雪间歇抢工期,干干停停。蹭到中午,天空中厚密的云层突然散开,阳光普照在白皑皑的高原。

终于天晴了,大家放下碗筷兴奋地扑向工地,可奇怪的是,雪花却偏要和他们作对,又在太阳下飘洒下来,大地一片泥泞湿滑。

奇异的“太阳雪”,搅得人心情不爽。傍晚收工,韦静跺着两脚泥打开电脑,在QQ签名档上敲出这样一行字:“每天一场雪,磨练一群人。”

这是怎样的“一群人”?这是一群来自四面八方的“80后”青年,在玉树地震之前,他们或许才刚刚走出校门,成为中国中铁、中国铁建、中国水电、中国建筑等“央字号”国企中的一员,但在2010年4月14日,一场地震突袭三江之源,让美丽玉树顿失容颜,也把这群“80后”青年召唤到这里。

一场灾难2698名同胞遇难、24.68万群众受灾。建一座更美的玉树——十余万“80后”汉子在这里用青春祭奠逝去的生命。

“剽悍的人生不需要理由”

青海玉树,海拔5000米以上的山峰就有2000多座,许多地方含氧量不足内地的一半。面对雄伟的大山、辽阔的高原和稀薄的氧气,生命变得极为脆弱。玉树州州长王玉虎说,“玉树灾后重建是史无前例的伟大创举,条件之苦、困难之多、情况之复杂世所罕见。”

在玉树843个开工建设的工地上,处处都有年轻的“80后”身影。强烈的紫外线赋予了他们黝黑的面容,但阳光般的笑脸却时时泄露他们的年龄。

“什么条件艰苦、什么困难重重,来的时候,大家根本就没想过这些。一听说上玉树援建,浑身上下的热血蹭地蹿上来了。”韦静说,当时大家都有一种天降大任、热血沸腾的感觉,用一句网络格言这叫“剽悍的人生不需要理由”。

1980年出生的蒲生园,是中铁建工集团玉树指挥部四分部的项目经理,他来玉树走了一条“传奇路线”。2010年5月初,他还在成都参与“5·12灾后重建”工程,突然被点将支援玉树。

项目组前期的10名员工中5位都是“80后”,蒲生园和大家一商量,安排“老同事”们坐火车绕道从兰州到西宁、再倒长途班车上去,自己和4位年轻人开着一辆旧越野车就上路了。

他们沿着川藏线前进,除了随身的衣物和一张地图,没有任何装备。刚走到阿坝州的交界处,汽车就窝在了半路上,怎么也点不着火。蜀道之难尽在这条川藏线,当时又逢冬春交替道路泥泞不堪,窝在这里就等于陷进了“死亡谷”。

幸好在一位过路的老司机帮助下,才将汽车重新发动起来。指挥部的批评电话很快也“追”了过来:“你们什么装备都没有,还开着汽车走川藏线,出了事故怎么办?”

蒲生园回话说:“那我们也不能回去了,已经走了两天,还有两天的路程就到玉树了,再开回去更冒险。” 接着,他又是嘿嘿一笑:“玉树的援建那么紧张,哪里有时间精心准备啊。”

指挥部为他们捏了一把汗,但年轻的胸中热情激荡。从接到命令的那天起,他们用最快的速度向玉树行进,有的年轻人听到消息写下“投名状”扎个简单的行李就上来了。

刚来的时候,玉树的废墟清理工作还没有结束,工地上没水没电,要找杯热水泡碗方便面都很难,一到夜晚寒风刺骨,大雪飘到了6月天。

中铁二局一位26岁的女结构工程师,冲到玉树主动请缨做现场指挥。工作没几天,先是白嫩的皮肤裂了一条条口子,后来严重缺氧,鼻腔、牙缝里往外冒血,原地站着都打颤。再后来,指挥部辗转一打听,这姑娘因为高原反应,月经都停了两个月了。

“这不是来援建,是来拼命的,不能让姑娘干这么‘出格’的事。”指挥部下定决心派人把姑娘“架”回去。临走时,姑娘不服输:“不来拼命干一场,怎能建成崭新的玉树?怎能告慰地震中逝去的生命?”

能照顾好同事,却照顾不好自己的爱情

韦静所在的队伍中,有位“奔五”的老同志叫何龙,是项目部的生产副经理,他的高血压一到玉树就蹿到了一百八,一会不吸氧就头疼欲裂。和他在一起的“80后”,对这位老大哥照顾有加,不仅每天操心他吃药、吸氧和量血压,夜里还要听他睡觉的动静,唯恐出现意外。

可是,这群“80后”汉子能照顾好同事,却照顾不好自己的爱情。康旭生是中铁二十一局的技术员,2009年才从甘肃农业大学毕业,2010年就上了玉树,一来就被分到仲达乡秋金达社负责农牧民住房建设。

由于地偏路远,手机也没有信号,两个月没有拨通过电话,谈了半年的女朋友以为他失踪了,另选新人。工程结束下山后,康旭生找到女朋友,结果对方正拍婚纱照准备做别人的新娘。

有一段时间,失恋,像一场流行病,在这群“80后”汉子中流行。

“我谈了7年的女友也分手了。”韦静说。他一毕业就恋爱,恋爱7年,原计划2011年底结婚。可是,却赶上了玉树重建,韦静知道此去最少要3年。出发前,韦静请了3天假,陪着女友在昆明逛街,一路上哄:“去几天就可以换下来陪你,到那里天天给你打电话……”

可是一到玉树,情况变了,整天气喘吁吁地在工地上,回到帐篷倒头就睡,有时想起来掏出手机,结果还没有信号。女友恼了:“你说几天就回来,可是一去不归;你说天天打电话,现在连个短信也没有……”

结果,一场7年的恋爱,在即将走入婚礼殿堂的年头夭折了。

青春期的汉子们,可以不怕天、不怕地,但有时会被感情的挫折击倒。韦静是中铁建工集团玉树指挥部四分部的党支部书记。自己失恋了他忍着,看着年轻的同志们有的失恋、有的因找不上对象而发愁,韦静就想办法给大家解压。可是百废待兴的玉树没有娱乐设施,他只能组织大家去爬山。山不高,只有100多米,但在高原上攀登,爬不了几步就会气喘吁吁、嘴唇青紫。他们用这种“超负荷”的运动,释放心中的郁闷,锤炼自己的意志。

经历了感情的挫折、目睹情侣的悲欢离合,这群“80后”汉子更懂得珍惜感情。今年25岁的毛令,是韦静的同事。恋爱中的女友硬是不信在玉树连个电话也打不通,去年6月孤身来到玉树,结果一到工地就因为缺氧而倒在了卫生所里。

姑娘患病的这几天,不仅急坏了毛令,这帮“80后”汉子们也忙前忙后帮着照料。女孩终于被感动了,康复后主动留在施工点上帮忙整理资料。

今年3月6日,青海省总在西宁有个演讲赛,韦静安排毛令去,毛令说:“我口才不好、文笔又差,去了讲什么?”韦静说:“你去呀,可以找机会约女友来西宁待几天。”毛令一听乐了,如此贴体入微,唯有到过玉树的年轻人,才能惺惺相惜。

新生的玉树见证着成长

去年8月的一天,中铁二十一局的马梁和康旭生两名年轻的技术员,乘坐皮卡车前往仲达乡最远的农牧民住房建设工点——歇格村,他们早晨7点半从位于玉树新寨的项目部出发,沿着通天河边崎岖的山路一直西行,汽车走到塘龙山下突然爆胎。

这个前不着村后不着店的地方,手机没有信号,他们徒步12公里,爬上5000米的塘龙山顶,用手机搜索到微弱信号,发出了救援讯息。从山上返回出事地点时,已经是下午7点多钟。来回24公里的山路,精力消耗到了极点,缺氧、饥饿、恐惧不时向他们袭来……

两个月后,歇格村人畜饮水工程完工,终于使数百名村民和数千头牲畜,告别了用水需要到3公里外的通天河挑水、背水的历史。水管接通那天,村民伸出大拇指,用藏语连声说“尕蒸切、尕蒸切”,以示感谢。这一刻,马梁和康旭生说,“没有在玉树拼搏过,无法分享此时的欣慰,更无法体会这种成就感。”

今年春节,韦静回到在贵阳的公司本部。同事围过来看,这小伙子皮肤黑了、人瘦了,性格也变了,做起事来有条不紊。

“这是在玉树两年练出来的。”韦静说,在玉树施工要和诡异的天气打游击,要能沉住气,“有力气、有条件的时候迅速把活干完;条件再苦、困难再多、情况再复杂都必须足够冷静,抓住好天气一次弄完。”

许多“80后”汉子,都和韦静一样,去时风风火火,现在运筹帷幄。

“设计是龙头。”今年28岁的王安是中铁二局玉树指挥部设计部的工程师。他刚到玉树不久,在现场勘查中,不幸将脚崴伤了,只能扶着一块木板工作。

可是,当一份份设计图纸在面前展开,他立刻忘记了伤痛,即便是不足100平方米的独栋民居,他也要求施工与设计“严丝合缝”。王安说:“这些设计是国内顶尖设计师参与和审定的,精品的设计就应该有精致的施工。”

看着每天都在改变的玉树,王安说:“以前都说‘80后’难当大任,但崛起的新玉树可以作证,我们究竟行不行!”

700多个日夜,从瓦砾到帐篷,从帐篷到板房,再从板房到特色民居,在嘉那玛尼石经城、格萨尔广场、博物馆到结古镇四横十六纵城市主次干道两旁的每一个施工点上,“80后”援建者用青春搭建起玉树的新生。

×

×