热点聚焦

文学改编:滋养电影巨人成群

“文学名著改编乃票房保证”是好莱坞一贯信奉的灵丹妙药,百试不爽。今年,中国电影界也终于尝到了这个甜头——在十余部票房收入过亿元的热卖大片之中,取材于古今文学名作的片子占了一半还多,尤以《唐山大地震》一片卖出了六个亿为最,如此超高票价令人咋舌,冯小刚这部电影改编自旅加华人女作家张翎的小说《余震》。

同属这个亿元影片俱乐部的巨人成员还有:徐静蕾主演兼导演的时尚爱情片《杜拉拉升职记》,改编自白领业余写手李可的同名热销职场小说;张艺谋的文艺片新作《山楂树之恋》,改编自同名网络小说,作者艾米旅居国外却写出了一段“文革”时期的“纯爱”,在网上风行一时;姜文主演并执导的动作片《让子弹飞》,则取材于四川老作家马识途的短篇小说《盗官记》,表现民国时代血腥的群魔乱舞;陈凯歌导演的古装大片《赵氏孤儿》渊源更为古老,其上限可远至《左传》、《史记》有关搜孤救孤的晋史记载,以及元代纪君祥所作的杂剧《赵氏孤儿大报仇》,可谓实实在在的中国文学经典……它们尽管“出身”各异,风格不一,却都在文学领域获得了广泛口碑,先天拥有“人脉”优势,因而在银幕上长袖善舞,万众瞩目,大大有助于影片的前期制作与后期发行——可以预见,今年这些电影票房的井喷之势,必将引得人们拥入文学宝库淘金觅珠,以期“钱”程远大;反过来,作家们也将更下气力、更加有目的地为电影写作,以博得电影界的青睐。

足球揭黑:小记者揭开了大黑幕

今年世界杯鏖战之际,书市也迎来“足球季”。然而,相比《足球往事》、《FIFA黑幕》、《世界杯80年》这一类外国“球书”,一大批揭露黑幕的《中国足球内幕》、《球事儿》、《足球门》密集出版,更为引人注目,把人们带入了“非足球”的中国足球内幕之中。

《中国足球内幕——风暴中的打假扫黑》(李承鹏、刘晓新、吴策力合著)、《球事儿——中国足坛反赌打黑第一现场》(郝洪军)、《足球门》(张宇),这些作者或秘密采访涉及“假、赌、黑”的当事人,或现场亲历、抵近观察贪腐黑暗内幕,或密切追踪足球反赌的司法调查进程,首次大面积披露了当今足坛“假球、赌球、黑哨”肆虐横流的事实,揭示其背后深藏不露的“官商结构性腐败”以及由此形成的“黑球黑金利益堡垒”,为打假扫黑抓赌风暴指明了方向……随后而来的司法反贪行动,让那些为祸中国足球界的一只只蠹虫落入法网,无不一一印证了书中所披露的事实。记者们揭露黑幕的勇气和斗志,赢得了读者、球迷的敬佩,用行动向他们致敬——书店里揭黑书一度卖到脱销,确乎是近年来少见的景象。

通俗历史:戏说十年成潮流

十年前,“通俗历史”曾因戏说、野路子而饱受争议。借助于电视宣讲,网络传播的巨大推力,“通俗历史”如今已然自成潮流,再不为“专业”的门槛所限,并且不断扩展领域,新人辈出,新作迭现——“学术明星”易中天新出版了《先秦诸子百家争鸣》,当年明月的《明朝那些事儿 》出全了七大册,纪连海说完和珅、纪晓岚又《说孝庄》、《说雍正》,新锐写手贾志刚的《说春秋》(1-5)方兴未艾,袁腾飞的《历史是个什么玩意儿1-4》后来居上……在他们生猛的笔下,历史书畅销热卖,红得令人难以置信:动辄招来上百万点击率追捧,引发上万个网页炒作连天,甚至顺便带动了“正史”写法的学术著作的销售。

然而,还是有质疑声不断:硬伤,胡编,恶搞直至痞味儿,当事者也承认有提升写作水准、严谨学术态度的必要,于是有人推举出了黄仁宇、史景迁、柏杨的历史著作,以为可作“通俗历史”学习的楷模;但更多的声音认为,“俗说”、“趣说”历史,是放下了文化的身段,拉近了与大众的距离,引发了大众对历史的兴趣,因此,对“通俗历史”应当鼓励,而不必求全责备过于苛责,要容忍失误并给予足够的生存空间,使得史学多样化地发展。看来,比起十年前,我们的社会环境更多了些“史者的宽容”。

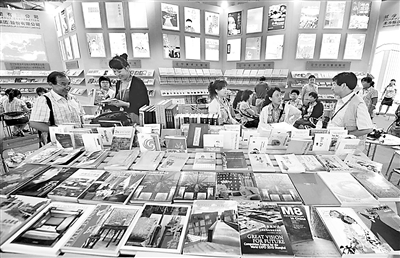

港台读本:带动实质性交流

不知什么时候起,我们身边的港台书籍多了起来,书店里不仅有港台原版书出售,还开设有港台书专柜;也不仅仅是南怀瑾、龙应台几个代表性人物的书,而是林林总总方方面面——以人文书来讲,既有叙述一代人青春往事的《击壤歌》、《宝岛眷村》,也有追溯更为久远家族史的《海神家族》、《烛光盛宴》,或是直击当下成长经历的《我们台湾这些年》、《生活十讲》,其他如经济、金融、音乐、舞蹈、烹饪、设计、旅游,等等等等,真是看也看不过来。

在台湾深获好评的书,大陆读者同样是趋之若骛爱不释手,比如不久前引进的《巨流河》一书,是80高龄的台湾学者齐邦媛所著回顾民国战乱年代的长篇自传,国内也出现了与台湾本土相同的洛阳纸贵一卷难求的情景,可见两岸读者的精神趣味相通。而被称为“文化沙漠”的香港,继董桥、梁文道两位散文大家之后,又冒出来一个董启章,他的小说《天工开物·栩栩如真》、《体育时期》在内地一经推出,便让人有了发现新大陆般的惊喜。董氏这种自我与外物、自我与他者的多重奏式的对位写法,形式创新又加深其对于异化景况的表达,让人看到了“生活在别处”的中国人、中国精神的多元表达……

两岸三地虽是同一根柢,却因异域而居各生枝叶花色不一,文化的交流与沟通很有必要,从相互观照,到理解与融合,要持之以恒深入下去,理解与融合自然水到渠成。

鲁迅文学奖:引发文学评奖质疑

2010年评出的第五届鲁迅文学奖,在社会上引起轩然大波。网友和读者对此议论纷纷。因诗集《向往温暖》获奖的湖北官员诗人车延高成为此次争议的焦点。他的两首旧作《徐帆》和《刘亦菲》被网友翻出,并指责其诗不像诗,更像是在写作中不停按下回车键的口水诗。该诗被网友戏称为“羊羔体”(车延高名字的谐音)。以此焦点辐射开来,人们对此次评奖的公正性及中国目前各文学评奖的公信力都提出了质疑。

由于质疑声浪较大,作协迅速召开新闻发布会澄清问题。发言人陈崎嵘表示,《徐帆》等诗并没有收录在《向往温暖》诗集中,不在鲁迅文学奖评委的评鉴视野内,以此来否定“鲁奖”是不合理的;其次,《向往温暖》诗集中多数诗作的水准是较高的,其文学和审美价值达到了“鲁奖”评选的标准。

然而,读者却并不买账。人们认为,鲁迅文学奖未摆脱排排坐分果果的圈子嫌疑;鲁迅文学奖已经离文学爱好者和大众太远;曾经被很多人仰视的神圣的文学奖,已沦落到讨好献媚中,文学奖项没有了文学的骨气,成了献媚权贵的工具。

文学评奖屡屡遭到质疑甚至是喝倒彩,似乎已成为一种常态。有文学界人士称,鲁迅已成为“正人君子”们的玩偶和工具。

“鲁奖”风波折射出文学的空前困窘:当代诗歌乃至纯文学的被冷落,主要原因在于没有解决好一个“诗歌何为”与“文学何为”的问题。(赵亦冬)

×

×