律师往事

1986年7月5日,第一次全国律师代表大会开幕。

2017年11月23日,全国律协举行例行发布会,首次邀请地方律师协会负责人发布相关事项。

葛明昌参加1981年辽宁省首届律师代表大会时用过的公文包。 受访者供图

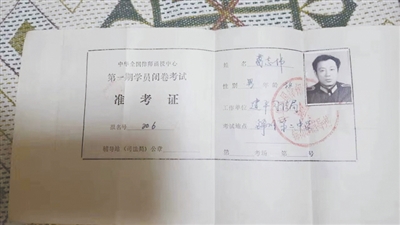

1987年,葛志伟参加中华全国律师函授中心第一期学员闭卷考试的准考证。 受访者供图

法律援助律师到基层开展普法宣传。郑洁 摄

自2017年3月成立以来,全国律协维护律师执业权利中心共收到维权申请72起。

从1979年的212人到如今的36.5万多人,律师制度恢复39年来,中国律师数量增长了1644倍;

从国家工作人员到“为当事人提供法律服务的执业人员”,几经变革,律师这个职业的定位越来越清晰;

为劳动者维权、提供法律服务、代理公益诉讼案件……律师群体在各个领域推动着国家的法治进步。

如今,站在墓碑这头,律师葛磊对同样是律师的祖父葛明昌说:“一代律师有一代律师的使命。我们需要知道自己从哪儿来,要到哪儿去。”

去年的5月18日,中国律师博物馆在北京正式揭牌。

而后,一份《共建“中国律师博物馆”倡议书》发布:“……诚邀史学专家、律师制度研究工作者、广大律师同仁及社会各界热心人士,提供可供收藏和展示的中国律师的史料、文物、实物资料和照片并附说明……”

很快,博物馆收到了0001号藏品——一个公文包,一张准考证。

捐赠者是一个叫葛磊的律师。公文包是他爷爷葛明昌参加1981年辽宁省首届律师代表大会时用过的,准考证是他父亲葛志伟1987年参加“中华全国律师函授中心第一期学员闭卷考试”的凭证。

两件藏品,无意间打开了一扇通往历史现场的大门。

律师是和法院唱反调的?

1984年12月31日,辽宁省朝阳市建平县。前一天刚下了一场雪,天气格外寒冷。

那天傍晚,葛磊的奶奶做了一大桌子菜,大爷爷也从老家来了。一家人围坐在桌前,等59岁的爷爷葛明昌下班回来,就能开饭了。

可等了又等,天都黑透了,这一年的最后一顿饭却迟迟没开始。5岁的葛磊盯着桌上的羊杂汤和炖酸菜,肚子咕咕直叫。奶奶给他盛了一碗羊杂汤,让他先喝。

一直到晚上七点半左右,家门打开,风呼呼地吹进来。葛明昌脸上红扑扑的,喘着气,带着兴奋的语气说:“我回来了!”

这顿饭葛明昌吃得非常高兴,和大爷爷还喝了几杯酒。饭桌上,他对家人说:“在办公室又看完了几个案卷,一年到头了,把手头的工作都梳理好,心里才踏实。”

这是葛明昌做律师的第5年,也是律师制度恢复后的第5年。

1978年年末,党的十一届三中全会召开,旗帜鲜明地提出要发扬社会主义民主、健全社会主义法制。1979年9月,司法部恢复重建。3个月后,司法部宣布:恢复律师制度。

在此之前,由于十年浩劫,政法工作受到严重冲击,公检法机关被砸烂,许多律师被定为反革命分子,律师制度名存实亡。

恢复律师制度的号角吹响后,全国从大中城市到各县区相继成立了律师机构,统称为“法律顾问处”,受司法行政部门领导管理。

葛明昌的二女儿葛杰记得,1979年的一天晚上,父亲下班回家比平时晚。“县委副书记找我谈话,让我主持法律顾问处的工作。”曾在法院工作了15年的葛明昌对家人说,“我要去当律师。”

彼时,22岁的葛杰有些发蒙。她对律师这个职业没有一点概念。

“当律师咋能有当法官好呢?”葛杰问道。

“你不懂。律师是很高尚的职业。”

“律师是干啥的?”

“为当事人说话的。”

葛杰听不明白。“你去当律师,那不是和法院唱反调吗?”

“那可不是。”葛明昌提高了嗓音,“我们是以事实为依据,以法律为准绳。”

葛杰还是不懂。葛明昌想了一下说:“就是实事求是。不管你犯了啥事儿,都有法来规定。真没犯事儿,也不能冤枉人。”

葛杰还在琢磨父亲的这番话,一直沉默不语的母亲对父亲说了一个字:行。

就这样,1979年,54岁的葛明昌成了辽宁省26名律师中的一员。

这一年,全国的律师人数是212名。他们是改革开放后的第一代律师。

同一年,葛磊出生。25年后,他也走上了律师之路。

葛磊后来的同事——盈科律师事务所创始合伙人郝惠珍,这一年还在北京当女兵。26岁的她看了一部叫《流浪者》的印度电影,里面的女律师在法庭辩护的一幕带给她的震撼,让她至今难忘。

“原来世界上还有一种叫‘律师’的职业!”郝惠珍心里暗想,“我以后也要做律师。”

“一个很高尚的职业”

1980年,新中国律师在全世界有了一次亮相的机会。这个标志性的时刻,就是审判“四人帮”。

1980年11月20日上午,天安门广场东侧正义路1号,审判“林彪、江青反革命集团案”的特别法庭开庭。韩学章、张思之等10位律师出现在了法庭上。

“这次辩护,其作用主要在于,在一定程度上、一定范围内维护了各被告人的合法权益,维护了法律的尊严。”在后来的回忆文章中,曾任“林彪、江青反革命集团案”辩护小组负责人的张思之如此写道。

也正是在这一年,《中华人民共和国律师暂行条例》通过,新中国法律第一次以单行法的方式,宣告了律师制度的存在。

葛明昌也开始了忙碌的律师生涯。

在葛杰的印象中,担任建平县首届法律顾问处副主任后,父亲每天不是看案卷、写辩护词,就是接待前来求助的人,“每天提前一个小时到单位,没有在晚上9点半以前回过家,365天没有休过一个星期”。

好不容易休息了,家里也经常来特殊的客人。有的挎着大包,从乡下赶了几个小时的路过来,一进门就抱着葛明昌的肩膀说:“葛律师,帮帮我吧!”葛明昌便把他们请进屋,一待就是好几个小时。

1982年春节刚过不久,葛明昌代理了王桂英故意伤害案。

因与邻居不睦产生争执,厮打中,王桂英抡起铁镐砸向对方。法院一审判决王桂英构成“重伤害”,判处有期徒刑三年,缓期三年。王桂英提起上诉。

“今天我以国家律师的身份,参加本案的诉讼活动。”在7页的手写辩护词中,葛明昌从认定伤害案的犯罪事实和适用法律等方面陈述意见,认为王桂英具有正当防卫情节。

最后,法院二审改判王桂英:有期徒刑一年,缓期二年。

王桂英后来怎么样了,葛杰并不知道。葛杰也不知道那本177页的卷宗,父亲究竟看了多少遍。只是每次路过父亲的房间,葛杰都能看见他戴着一副老花眼镜,低着头,凑在灯光下,看着总也看不完的案卷,写着总也写不完的辩护词。

那时,葛明昌的心脏已经出现绞痛的症状,家人给他办理了住院手续。“工作太忙了,等我忙完了就去。”葛明昌说。

结果,他一天也没去成。1984年最后一天的那个夜晚,吃过晚饭后,葛明昌带着对新年的期盼睡去。夜里,突发心脏病。

等葛杰赶过去时,父亲的手里还紧紧地攥着几颗速效救心丸。剩下的药丸,从打开的瓶口滑出,撒了一地。

“大家都说我爸是累死的。”回忆起父亲去世的场景,葛杰嘴角抽动,眼眶里盈满泪水。

追悼会那天,来送别的车从葛明昌家一直排到四五公里外。一对30多岁的夫妇和一个50多岁的妇女趴在墙头大声地哭着:“葛律师,你走了,还有谁为我们说话……”

那一刻,葛杰突然想起父亲曾经说过的那句话——“律师是很高尚的职业”。

在“天上”

还是到“海里”?

在葛明昌去世前一年的7月15日,深圳蛇口海景广场大门左侧的一间竹棚里,深圳蛇口律师事务所正式挂牌成立。

这是我国第一家命名为“律师事务所”的律师执业机构。当时,律所的财产还是国有资产,律师属于国家干部。

这一年,30岁的郝惠珍走出军营,打听“在哪儿能做律师”。后来,郝惠珍离开公安局的岗位,来到北京朝阳区朝外二条南下坡北二楼的一栋五层民房的单位报到。那里,就是“管律师工作”的北京市司法局。

1984年10月,郝惠珍调入司法局律师管理处,负责办理律师的“案中案”。虽然还不是律师,但离当初那个律师梦更近了。

两年之后,律师资格统考制度建立。一年后,葛磊的父亲葛志伟参加律考,没有通过。做不成律师,又放不下法律,他进入了建平县司法局工作。

1986年7月5日,第一次全国律师代表大会在北京举行,宣布成立中华全国律师协会,律师的自律组织体系逐渐形成。

在律师执业机构已遍布全国各地,专职律师、兼职和特邀律师已具有一定规模的时候,带有计划经济特征的国办所,暴露出了诸多弊端。

郝惠珍记得,当时国内外企业屡屡对律师提出:你拿的是国家给你发的工资,打官司的时候,你代表的是哪一方的利益?你能维护我们的权益吗?

在律师群体内部,由于利益分配机制的不合理,矛盾也在积累。“按照当时的分配制度,大家拿一样的钱,做一个案子给你补助。可有些人能干,有些人不能干,能干的律师就有想法了。”

郝惠珍意识到,律师制度到了该改革的时候了。

变化发生在1988年。当年,司法部开展从国办所到合作制律师事务所的试点工作。新体制下的律师事务所不占国家编制,不要国家经费,实行自收自支、自负盈亏、自我发展、自我约束。律师必须辞去公职身份,工资与业务数量、质量、社会效益与经济效益挂钩。

有人立即反应过来:这是要打破铁饭碗啊!

变化当前,犹豫和不舍总是难免。以前是和法官、警察一样的国家工作人员,工作稳定,待遇又好,那是在“天上”;现在,是要让他们“下海”。

站在“海边”,看着隐约而至的“浪潮”,律师们的心中充满不确定性:“下海”了能不能游泳?会不会淹死?

但总有先行先试者。有人往“海里”探出了第一只脚:1988年,北京第一家合作制律师事务所——北京市经纬律师事务所试点创办。

“心里也有过顾虑。”付世德是经纬律师事务所创办者之一,他清楚地记得, “领导给我们托了个底——给一年的停薪留职。干得好,就彻底脱离国家编制;干得不好,还能回机关继续工作。”

没想到,“海里”不比“天上”差,甚至还更好。

不久之后,北京市司法局在审查中发现,经纬所没有违纪现象,半年的收入就达到了25万元,近乎当时国办所20个律师一年的收入。

“分配制度改变了,律师就有动力了。”付世德说。

合作制律所开始在全国如雨后春笋般涌现。

1992年,邓小平的“南方谈话”吹响了进一步改革开放的号角。敏锐者站在时代的浪尖,开始了一场“彻底打破铁饭碗”的探险。

1993年12月,广东省司法厅批准深圳成立首批13家合伙制律师事务所,律师制度实现了由合作制到合伙制的转变。当年,党的十四届三中全会在《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》中,将律师事务所界定为“市场中介组织”。

“合作制是集体所有制,合伙制的财产则归合伙人个人所有。合作制没有解决所有权的问题,许多律师放不开手脚,很难出彩。从合作制到合伙制,就是要让财产跟个人挂钩,合伙人互相负连带责任。”付世德说。

也正是在这一年,郝惠珍成了一名律师。

当时,北京市司法局组建天宁律师事务所。司法局领导找到郝惠珍,想让她去负责这家律所的工作,给出的政策是:两年时间,带工资带职务。觉得合适,脱钩;不合适,回来。

一周以后,郝惠珍回复:“我去。”

这天晚上,郝惠珍重温了多年前看过的那部电影——《流浪者》。一句话在她心里反复回响:“我要做律师了。”

离开律管处那一天,郝惠珍扬起头对同事说:“等着啊,5年后,我将成为一个好律师!”

现在,北京市律师协会陈列室里,郝惠珍1987年取得的那本律师证陈列其中。律师证编号:0187210006。

“民间律师”告了国有单位

做了律师后,郝惠珍越发觉得,“海里”的世界,是如此广阔。

1996年,郝惠珍代理了一起案件。北京市朝阳区光熙门北里宿舍发生居民煤气中毒事件,郝惠珍是受害者的代理律师。调查中,郝惠珍了解到,煤气公司下属的安装队在给居民家中安装7公升热水器时,收了65元费用,用于安装热水器的风道系统。但安装队收了钱,风道系统却没有装上。

郝惠珍代理原告,把煤气公司给告了。

煤气公司的人说:“每天煤气中毒的人那么多,你怎么证明是我们的原因?打官司我们从来没输过。”

一审,没告赢。郝惠珍坚持上诉。二审,法院采纳了郝惠珍的意见,最后调解结案——煤气公司赔了5万元。

“民间律师”告了国有单位,煤气公司第一次输了。

这一年,《中华人民共和国律师法》颁布。该法第2条规定,律师是依法取得律师执业证书,为社会提供法律服务的执业人员。当年,全国律师事务所共有8265家,律师人数突破10万人。

也正是在这一年,郝惠珍上电视了。

那是中央电视台一档叫《是非公断》的法制节目,第一次请律师作为主持人,讲解老百姓关注的家长里短的法律知识。

第一天录节目,郝惠珍穿了一件粉色的套裙,信心满满。14分钟的节目,郝惠珍先用5分钟把事件编排成舞台剧的形式,然后让现场观众参与讨论,最后,郝惠珍进行分析解答。

几场节目下来,雪片般的信件从全国各地飞来。前一封信还没回复,后几封信已经寄到了。摞起来,这些信足足装了几大麻袋。

后来,电视台专门做了一期节目,就叫“郝律师答观众问”。

郝惠珍成了明星律师,出租车上、副食店里,都能被人认出来,“你就是电视上那个讲法律的律师啊!”

到了2000年,所有自收自支的国办所开始实行与市场接轨的脱钩改制,成立合伙所,走向市场。曾占据重要地位的国办律师事务所,退出了历史舞台。

2001年,郝惠珍创办了合伙制的北京市盈科律师事务所。一年后,中国政法大学毕业生葛磊以256分通过首届司法考试。

这一年,原来的律师资格统一考试改为了司法考试,将出任法官、检察官和律师的资格一起纳入司法考试制度。全国共有36万多人报名,最终有24100多人合格,及格率不足7%。而在1986年的首届律师考试中,仅有1.5万余人参加,过线的人有1万多人。

2004年8月,葛磊在北京一家律所入职,成为一名实习律师。当年国庆假期,葛磊从北京回建平老家告诉奶奶:“我也是律师了!”

第二天午饭前,奶奶从地下储藏室的一个老柜子里,取出来一个东西,颤颤巍巍地交到了葛磊手里。

“这是你爷爷的遗物。”奶奶一字一顿地说,“现在,你也当律师了,我把它交给你保管。”

这是一个非常新的黑色公文包,拿出来时依然干干净净。上面印着一行金色的字:“1981年辽宁省首届律师代表大会。”

“我们需要知道自己要到哪儿去”

2007年,律师法迎来第二次修订,与原律师法相比共有180多处修订,是迄今为止幅度最大的一次。

这一次修订的律师法增加了“接受委托或指定”的基本概念,“当事人”的全新概念出现。律师的定位改为:为当事人提供法律服务的执业人员。

一年后,29岁的葛磊进入郝惠珍创办的盈科律师事务所,并代理了自己的第一起劳动争议案件。

2008年4月,北京一家服装厂的3名女工找到葛磊,讲述遭遇时,又气愤又委屈。

其中一名女工在厂里干了7年,另外两人干了两年,都没签劳动合同。由于服装行业不景气,老板有一天突然对她们说:“明天不用来了。”随后表示要给3个人结清当月工资。

当时,新劳动合同法刚施行不到4个月。葛磊一边划出这部法的新增规定,一边指给3名女工看:“没签劳动合同,企业得赔双倍工资;没缴保险,你们可以去劳动监察部门投诉举报,要求补缴;违法解除劳动关系,还可以要求经济赔偿金。”

交谈中,葛磊了解到3名女工没有证明劳动关系的证据,便让她们注意搜集工资条、有盖章的文件以及任何跟劳动关系相关的资料,并进行拍照和保存。

最后,带着一份当时的加班签字表,3名女工赢了仲裁,赢了一审。二审调解,3个人拿到了企业7万多元的赔偿。

这场官司给葛磊带来极大的触动——3名女工的遭遇是不是个案?企业是不是对劳动法不够重视?劳动者的法律意识是不是还比较淡薄?

2009年,葛磊成为北京市总工会招的第一批北京市劳动争议调解员。此后的几年里,葛磊以公益律师的身份化解了北京多起群体性劳动争议纠纷。

为劳动者维权,警示企业合法用工,葛磊发自内心地觉得:“这样的律师,当得有价值。”

数据显示,截至2017年底,像葛磊这样的执业律师,在全国共有36.5万多人。他们在各个领域推动着国家的法治进步:

依托“一带一路”国际商事调解中心,探索创新“一带一路”国际商事调解途径;

为我国具有完全自主知识产权的新一代大型喷气式客机C919综合监视系统合资企业筹建提供全程法律服务;

力推中国轮胎业首次在美国对华“双反”案件中获得完胜;

代理全国首例大气污染公益诉讼案;

……

与此同时,针对会见难、阅卷难、取证难等“老大难”问题,相关法律法规也在不断完善。

2015年9月,“两高三部”首次联合印发《关于依法保障律师执业权利的规定》,明确应当尊重律师,在各自职责范围内依法保障律师各项执业权利,不得侵害律师合法权利。

恢复重建后,几经变革,律师制度已走过了39年的风风雨雨。在改革开放的大潮中,律师群体既是见证者、参与者,也是建设者。

今年端午节前,葛磊和往年一样,回了趟建平。

站在墓碑这头,葛磊对祖父葛明昌说:“一代律师有一代律师的使命。我们需要知道自己从哪儿来,要到哪儿去。”

本版照片除署名外均为中华全国律师协会提供

×

×