他一年只做15把琴

本报记者 王伟伟 摄影报道

《工人日报》(2016年04月16日 02版)

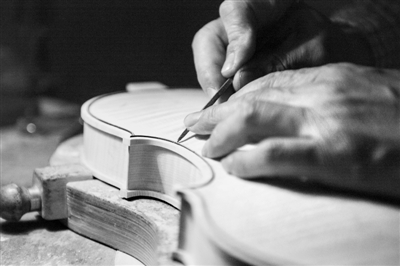

安装转背板上的黑白木线是一道精细活 。

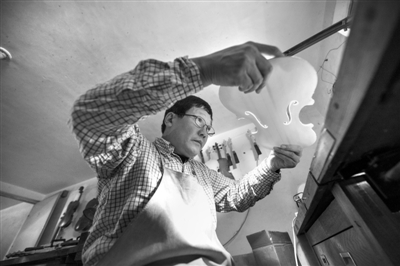

在工作台上,常忠秋借助灯光仔细查看小提琴面板弧形结构。

为小提琴上漆,墙上挂着未完工的小提琴。

常忠秋展示家里最贵的两把大提琴 。

常忠秋与4位徒弟的合影。

4月13日,记者见到常忠秋时,他坐在北京市平谷区的家里,正为一把小提琴调音。他将带着这把琴参加即将举办的中国国际提琴制作大赛。

34年前,常忠秋是黑龙江虎峰林场的一名伐木工。当年,他见到一些来林场买琴料的人时才明白,他们砍伐的木材不光可以做家具、盖房子,还可以制作小提琴。

1982年的一天,一座琴厂在常忠秋的家乡招工。然而,报名应聘的常忠秋却落选了。自小就不服输的常忠秋犯倔了,“你们能做,我也能做”。这一赌气,就是34年。34年间,他也从一名不受人关注的伐木工变成了蜚声国际的小提琴制作大师。

期间,常忠秋拜制琴大师郑荃、曹树堃等人为师。2004年,他在有着“中国琴都”之称的北京平谷区安了家。后来,他和团队制造的小提琴在国际上屡获大奖。如今的常忠秋,每年制作的小提琴不超过15把。他说,现在做小提琴,越做越慢,越做越害怕,有时光调音就得花一周的时间。而在这慢和害怕的后面,是常忠秋对自己近乎苛刻的要求。

×

×