铭记悲壮 感受重生 再访灾区看重建①春风吹又生

震中映秀新美如画。 本报记者 于文国 4月3日摄于映秀新镇

在灾后重建的成灌铁路建设工地上,广大参建职工创造了我国铁路建设史上前所未有的质量和速度。 本报记者 于文国 摄于2009年4月30日

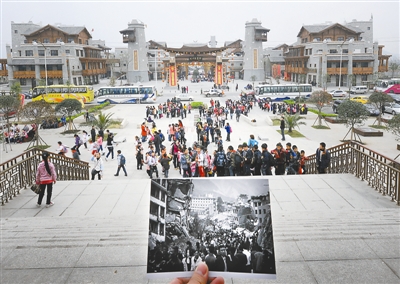

“5·12”地震中老北川县城彻底被毁。如今,一座羌风羌韵的北川新县城如神话般地矗立在安昌河畔。 本报记者 于文国 4月1日摄于新北川

编者按

5月又至,距离“5·12”汶川特大地震已经3年之久。

3年时光过去了,灾区已旧貌换新颜,曾经破碎的山河发生了脱胎换骨的巨大变化。灾区各级党委、政府坚持以科学规划为指导,以民生优先为基点,以群众满意为标准,强力推进灾后恢复重建工作。各支援省市把“硬件”重建与“软件”重建相结合,“输血”与“造血”相结合,提高了灾区自我发展能力。如今,灾后恢复重建工作基本完成,创造了科学救灾、科学重建的奇迹,取得了民生飞跃、百姓满意的突破性进步,更实现了原地起立、发展起跳的再生性跨越。

抗震救灾和恢复重建中积累的宝贵精神财富,历久弥新;一个个先进典型人物的音容笑貌,历历在目……在3周年祭即将到来之际,本报报道组重访灾区,记录浴火新生,见证新家园中升腾而起的新希望。

春天来了,初春的北京,柳色清新,一如往年。

在四川震区,这是“5·12”之后的第3个春天。

4月初,我们采访组一行4人揣着过去的笔记本、带着当年的照片,再次踏上这块遭受过铭心创痛的土地。试图追寻昔日的悲壮、记录浴火的新生,试图感受今日的辉煌、体会豪迈的力量。

当年,军帐森森;次年,板房片片;如今,新房座座。3年中每一次采访,灾区都示我们以不同的形象。

所到之处,我们在采访中感动、在感动中记录、在记录中思考,同时在思考中体会生命的伟大、意志的顽强。

相逢不识寻故地

灾后一越二十年

重访震区首站,出广元经剑阁赴青川,远处烟雨朦胧中的剑门关,很有几分陆游诗中意境,又散发着灾后重生的清新气息——这座千年名关在地震中损毁,但是仅经过14个月,不仅还原了古貌,面积还比以前扩大了两倍以上。

广元是出川门户,古蜀道所在,一直是地震多发区。李白写“地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连”的诗句,情景就很像是一场地震。青川是广元的重灾区,2008年我们冒着路边飞石闯入青川县城时,满目断壁残垣,一片狼藉。这次再进青川,整齐的楼房、气派的学校、崭新的医院,几乎让人看不出这里曾发生一场惊天大震。

“这里,就是飞进青川的第一架直升机降落的地方。”4月1日,乔庄镇中心小学校长何德奎站在操场上对我们说。

说起当年景况,何校长记忆犹新:“学生们正为护士节排演节目,突然间地动山摇,操场上裂开一条地缝,又迅速合上……”

学校还有另一个名字——雅戈尔博爱小学,建在县城最好的地方,面积是原来的两倍还多。

语文老师郭成燕至今清楚记得,灾后刚刚复课不久就遇上余震,班上的孩子们尖声大叫,惊恐万状。她安慰惊魂未定的学生们说:“孩子们,不要怕,我们的新教室抗得住!”3年来,她感到学生们慢慢地心理平定了,当初送孩子来上学时声称“只要安全就好”的家长们,也开始关心孩子的学习成绩。而学生们的成绩,在3年中也是稳步上升,复课第一学期,很多孩子成绩不及格,而最近的一次考试,班里的语文成绩平均80分,数学平均90分以上。

一路上,这种“今非昔比”的故事比比皆是。

当年在一家木器厂工棚里接待记者的青川县总工会副主席刘桂芳,如今把记者领到一座刚刚竣工的楼房前,告诉我们这里就是工会的“三中心”(职工培训中心、帮扶中心和文体中心),“总面积3000平方米,投资1100万元,服务功能齐全、设施先进,是震前不敢想象的。”她说,当年她从垮塌的房子里逃出来时,心想没个十年八年,怕是难以恢复。没有想到3年过去,就变成了现在这个样子——“比过去至少进步了20年。”

“最漂亮的是民居、最安全的是学校、最现代化的是医院。”四川省主要领导这样向客人介绍曾经的灾区。

清明前夕,我们在北川老城遥对那片伤心之地默祷之后,驱车赶到30公里外的永昌镇,进入新的北川中学——从建筑规模看去,说它是大学校园肯定会有人信。

学校党支部书记张定文如数家珍地向我们介绍:“新北川中学于2009年5月12日动工修建,2010年9月1日正式开学。现在共有3个年级53个教学班,2608名学生,179名教工,校园占地225亩,建筑面积7.2万平方米……”

校园里有一个小型的纪念广场,墙上刻着望不到头的“捐赠者芳名录”,这里凝聚了全球华侨华人的爱心。在中国侨联组织下,世界各地的炎黄子孙共有80多万人次捐款,总金额逾2亿元。

行走在曾经的灾区,新北川、新青川、新映秀……震后新城,随处可以看到诸如“大爱路”、“磐石街”、“新房子大桥”,还有证明援建关系的“川浙路”、“南京路”、“锡旺路”这样的路标。而当地的新居无一例外地带着援建地的建筑风格。

浙江援建青川,青川的建筑风格便如西子般浓淡相宜;江苏援建绵竹,绵竹的震后新居多如江南小镇;广东援建汶川,汶川境内有了岭南风韵;上海援建都江堰,都江堰亦添了“外滩”、“吴淞口”等新地名。

走进震后新建的农家新居,看到农村少有的太阳能发电、垃圾集中处理、沼气利用等设施,我们相信了这样的说法:比起受灾之前,灾区建设水平至少跨越了20年以上。

在青川,来自浙江的援建者们“把青川当做浙江的第91个县”,夜以继日地战斗在援建工地,不少人积劳成疾,甚至住进了自己援建的医院——青川县人民医院。

这是一座大气、逸朗的建筑,坐落在离当年的“帐篷医院”不远的地方。医院党总支书记张天才领着我们一路参观:“浙江省不仅援建了基础设施,还为我们培训了专业人才。现在,我们医院也可以进行血液透析和腹腔镜手术了……”

就像我们遇到的每一个青川人一样,他们滔滔不绝地讲述着援建者的各种故事。

在青川街上,摆摊的百姓听到浙江口音的客人来吃米粉,坚决不肯收钱;援建者们完成使命离开青川时,老百姓依依不舍,许多人含泪追着车队跑,将青川特产大把大把地向车里面丢去……

向死而生挫愈奋

产业重建谋新篇

就在“5·12”地震发生几分钟后,东方汽轮机有限公司党委书记何显富撕开一只香烟盒,俯身在汽车引擎盖上写下抗震救灾指挥部的人员安排。

一个“新东汽”的萌芽,其实在那一刻就已从东汽人心中诞生了。

2009年1月25日,温家宝总理穿着东汽的蓝色工装,和职工一起吃饺子,过大年,动情地说出“今天我也是一个东汽人”的时候,东汽的重建已具雏形。

一个月后,东汽新基地首个制造中心——隔板分厂开始进行设备安装。

汉旺镇的东汽厂区,当年的厂房已辟为工业遗址。3年了,每个“5·12”,东汽都会组织干部职工来这里祭奠,用重建的进度告慰逝去的工友。

从汉旺旧址到德阳新区,大约有一个多小时车程。进入新厂区,连片的厂房一望无边。宣传部副部长孙岩松是一位“东汽二代”,很有历史感地向我们讲述东汽新貌:厂区面积更大、工艺布局更合理、运输更加方便……他告诉我们,从另一方面说,地震其实为东汽提供了一个产业升级的契机。

党委书记何显富介绍,去年“5·12”前夕,新东汽竣工投产,不仅实现了产值连年持续增长,而且实现了产业结构调整,开创了火电、燃机、核电、风电、太阳能“多电并举”的新局面,新能源和可再生能源产业比重,从2006年的2%,发展到去年的60%以上。

地震给四川造成了巨大创伤的同时,也给灾后的产业重建提供了一个壮大优势产业、淘汰落后产能、调整产业结构的机遇。如果说房屋的重建是“起立”的话,那么产业的重建更多了些“起跳”的味道,在灾区采访的日子,我们随处可以感受到这“跳跃”的高度。

什邡市穿心店镇,四川蓥峰实业公司所在地。这家“灾后重建第一川企”,如今生产已经全面恢复。在办公区的板房里面,生产部长郭先军告诉记者,在灾后重建过程中,公司先后投资5000万元对生产装置的设备进行了优化、管网实行了改造,实施了循环水利用、尾气治理等19个大小项目,以前总是冒着浓烟的烟囱变得干净了。

穿行于整个生产区,我们闻不到一丝化工厂惯有的异味。

“白加黑,五加二”,是灾后重建中的常用词,这股劲使灾后重建取得了“三年任务两年完成”的成就。

彭州市龙门山镇宝山村,正处在龙门山地震断裂带上,在“5·12”地震中受到了重创。3年来,人称“贾老爷子”的党支部书记贾正方,虽然双目近乎失明,但对宝山的前景却看得清楚明白。他说,结合灾后重建的契机,要大力发展乡村休闲旅游,构建宝山新的产业布局,把宝山建设成为花园式的新农村。

2009年6月18日,成都市灾后重建样板工程——宝山太阳雨乡村酒店开业剪彩,拉开了宝山村民喜迁新居的序幕。截至去年底,永久性住房建设、配套设施建设、村域旅游环线已全部完成,宝山村的产业恢复基本完成,宝山人彻底摆脱了灾难的阴霾。

与此同时,宝山村新温泉井钻探成功,游客接待中心、运动中心、商务中心、体验式温泉酒店、太阳湾风景区及农业产业化观光区正在加紧建设。

一个更具魅力的宝山闪耀在龙门山脉。

多难兴邦励壮志

再造精神新家园

震后重生的四川,留下了穿越灾难的足迹,书写了惊天动地的“雄起”。3年来灾后重建的坚韧历程,更丰富和发展了伟大的抗震救灾精神,创造和凝结了宝贵的精神财富。

当年的“标语村”青川县枣树村,那两条著名的标语如今安静地躺在陈列馆里,但是,“出自己的力,流自己的汗,自己的事情自己干”和“有手有脚有条命,天大的困难能战胜”的精神已经融入人们的血液。

村里的“灾后重建第一人”石光武,挥着仅有的一只手向我们回忆那些日子:“小活自己干,大活帮着干,技术活请人干……”身后的墙上,刻着他自撰的对联——“二人连心,地动山摇何所惧;一臂独擎,天大困难能战胜”。

他告诉记者,重新建起的小卖部已给他赚回了一辆“比亚迪”小汽车。

地震让家园遭到了毁灭,地震也让人的精神得到了升华。

震后,一批又一批的志愿者来到灾区,帮助灾区百姓走出灾难的阴影,重建精神的家园。

在绵阳,我们认识了一个志愿者群体——“完美春天”。

队长古米蓝是一位年轻的姑娘。“5·12”大地震发生的第二天,在绵阳九洲体育馆,她用眉笔在硬纸壳上写下了“完美春天”四个字,从那天起,他们成为九洲体育馆志愿者群体中最为尽职的一群,也是坚持到最后的一支队伍。他们在灾区百姓的心中留下了春天的温馨。

后来,“完美春天”团队又参与了玉树抗震抢险、舟曲泥石流救灾等行动,一直坚持到今天。古米蓝说:“不是灾区离不开我们,而是我们离不开这项工作了,通过它,我找到了人生的价值。”

在灾难面前,人的身体可以十分脆弱,人的意志可以无比坚强。在灾区,这种心理修复甚至从震后就开始了。

青川县委宣传部副部长、县文联主席柳桂华是位开朗的女性,地震时,她“都不知道怎么跑出来的”。后来,在震后废墟中,她发现了自己的钱包,“已经被挖掘机铲了个洞。”

失去了全部家当的柳桂华一直以乐观的态度对待生活。抢险的日子中,她接待来访记者时说:“我们这里有夜总会。”听得大家一愣,她才解释:“抢险指挥部在夜里总是开会。”那时,20多名男女混居于一顶大帐篷的通铺之中,余震经常袭来,她又总结出“混帐”、“同床同震”等谐语,为那些灰色的日子增添了一抹开心的色彩。

达观和坚韧,正在一点点帮助灾区人民站立在新起点上。

3年来,一批又一批的心理救援人员奔走在灾区各中小学,用自己的专业知识抚慰孩子们受伤的心灵。

装甲兵工程学院的心理学教授王利群,在抗震抢险中参加解放军心理救援大队,我们相识于北川中学,遂成“震友”。我们曾这样描述:“他们的工作原理,正像吸入灰尘来净化空气一样,以自己的悲悯之心把受助者救出苦海,在这一点上,他们所做的,可能和观世音没有两样。”

从那时起,她一直关心灾区孩子的心理重建,多次深入灾区调查走访。说起这3年,王利群教授用专业术语说:“经过持续的心理危机干预,创伤后压力症候群已得到缓解,灾后自我心理调适和社会心理重建取得了重大进展。”

忍悲抚痛成追忆

风雨彩虹向明天

四川大邑,建川博物馆聚落中一扇不大的门无声地打开——“胡慧珊的小屋”呈现在我们面前。这座只有18平方米的博物馆只为一人而建,它的“主人”胡慧珊是都江堰聚源中学初三学生。在遇难以后,父母将她的全部遗物捐给了博物馆。这里,有她生前的全部用品,还包括父母为她保存的脐带、乳牙。

望着这位花季少女灿烂的笑容,我们深思。

那场灾难,真的过去了吗?

从表面上看也许是的,清明节那天,震中映秀,万人公墓前香烟袅袅、纸钱片片,痛泣声声、鞭炮阵阵。一位清秀少妇站在显然是她丈夫的墓碑前,长久地悲泣,而在她的身后,清明出来踏青的游客,端着相机迤逦而过。

3年了,有人试图将悲伤深埋,也有人刻意将痛苦遗忘。采访北川中学的一位学生时,他对我们说,3年里从没有回去过北川中学的旧址。但是我们查知,他在被救后回去过一次,并在那里痛哭一场。也许,他不想再触动当年那生死记忆?

还是在北川中学,我们试图走近一位坐在轮椅上的女生,遭到了礼貌的拒绝。也许,他们不想重复过去的悲伤?

重建3年的生活,也并不是一路平坦,青川县“灾后重建先进个人”、供水公司管道工付政丹讲起全县的每条水管,哪里有座井、哪里有个阀,皆如指掌,如数家珍。只是接受采访时不经意中提起,他的家庭刚经历了一次“余震”——他离婚了,妻子不能忍受他每天工作聚少离多的生活。

他实在放不下工作,又不能苛责妻子。

地震之后,震区的人们似乎“想开”了很多,有很多人也许是感到了生命的无常,要尽量地享受生活。或许,这才是经历了大生大死之后,最淡定的心态?

但是我们知道,或许在某个阳光灿烂的午后,或许在某个更深漏静的夜晚,灾难的伤痛还会在亲历者内心深处破茧而出。

不思量、自难忘。

人们开始比过去更加敬畏生命,敬重自然。在东汽采访正值午后,我们注意到党委书记何显富起身关掉了办公室的灯。他说,这是东汽的“每天关灯一小时”行动,作为最大的发电设备生产企业,节能要从自身做起。

一场地震,改变了人们许多。显然,地震之后最大、最积极的变化,是人们比过去更加热爱生活了,企业的凝聚力也由此而更为强大。人们对未来更多了一份自信之心。“‘5·12’我们都挺过来了,还会有比这更大的灾难吗?”北川县总工会主席张映芳一字一顿地说。

当年垮落的山体,如今已长出茵茵绿草,当年倒塌的废墟,如今已立起座座新房。

这3年的重生之路走过来了,但并不是终点。对于个人来说,这条路也许还要走上十年、数十年;对一个国家、一个民族来说,这条路也许会走过百年、千年。

×

×