| 分享到: | 更多 |

一个基层改革的样本15日得到了《人民日报》的点赞:湖南省长沙市长沙县从2011年起,20多家政府部门的行政执法力量从原单位剥离出来,整合成了商卫食药、农业、城乡建设、社会事务4个行政执法大队。今年年初,在4个执法大队的基础上组成的长沙县行政执法局正式投入运转。

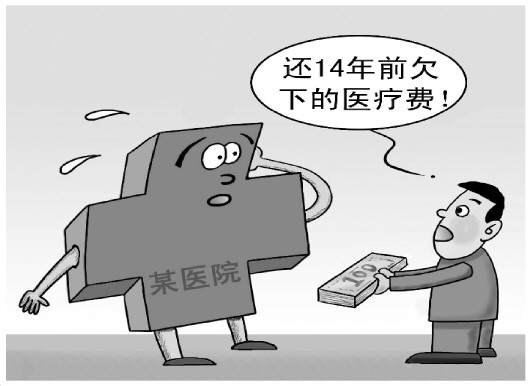

媒体将长沙县此举,形容为“逼出来的治理对策”。当地人有俗语称,“当青蛙在田里的时候,它归农业部门管;跳进水里,就由水务部门管;跑到山上,变成林业部门管;被卖到了菜市场,又成了工商部门管。结果到头来谁都管不好。”集中行使20余家政府部门的行政执法权,首先被认为是应对“九龙治水”和执法空白共存的“老毛病”。

但从改革的内容来看,这一举措,跟近年来的城管改革并无实质区别。“行政执法局”也可视为另一个“城管”的别称。“城市管理局”也好,“行政执法局”也罢,它的核心都在“相对集中统一行使执法权”。问题是,我们应从根源上找到为何城市管理需要执法权的相对集中统一。

首先要看“城市管理局”或“行政执法局”的执法权是从哪里来的。各地做法虽然不尽一致,但基本沿袭的是所谓“非常7+1模式”。“7”指的是市容环境卫生、城市规划、城市绿化管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理七个方面:“1”指的是当地党委、政府临时授权或委托的,急茬的、难啃的、棘手的活。

再具体而言,就综合执法的路面执法来说,涉及公安的执法权本属公安局,涉及城建的执法权本属城建局,涉及卫生的执法权本属卫计委,涉及工商的执法权本属工商局……对机构齐备的行政系统而言,要为路面发生的违法或违章行为找到对应的职能部门,并不困难。“九龙治水”是个实然的存在,权力的制约本是公权力行使的应有之义。“九龙”改为“一龙”,权力相对集中之后,反而让人心怀忐忑。

一个实证的个案是,2005年1月,广东省政府确定东莞为城市管理综合执法试点;2007年东莞市综合执法局正式挂牌成立,集110多项执法事权于一身。7年后,东莞市城市管理综合执法局被彻底“革命”,不再保留原有建制,职能被卫计局、食药监局等众部门“瓜分”后,仅以城管局内设的综合执法支队形式存在。这也意味着行政执法相对集中处罚权的东莞探索完成了使命,城市管理重回“谁审批谁监管”的路子。

相对集中行使执法权,必然导致管罚分离。各职能部门愿意让渡出去的执法权,也多为不讨好的外勤执法。举例来说,若城建自己就能文明执法的,还有必要让渡给另一个部门吗?城建部门还拥有诸多审批权限,就没见他们“让”过。正是这种“无利蛰伏,有利早起”的病灶,让执法难度较大的外勤执法,都被归于一个“强势”部门——这个部门不管叫什么名字,首先被寄予厚望的,就是要能在执法中善于、敢于啃“硬骨头”。

相对集中行使执法权,也只能部分解决权力分散所导致的效率低下。城管局或执法局毕竟不能替代原有的行政职能部门,如何理顺城管局或执法局与其他行政职能部门的关系,又成了一个新的问题。

作为一种地方改革试点,“九龙”变为“一龙”的实践大可按照制度设计者的意愿向前推进,但别忘了,权力的相对集中并不是目的,而是方法。权力的分立也不是错误,错的是过去有些分权使得各部门之间权责不清。“一龙”也好,“九龙”也罢,关键是权力清单来源上要明明白白,执行上要清清楚楚,监督上要实实在在。

(作者系海南大学法学院副教授)

| 人民日报:以系统思维聚合力 2014-03-13 |

| 经济日报:抓紧研究完善水治理体制 2014-05-09 |

| 4S店汽车维修工时费需阳光 2015-04-01 |

| 经济日报:落实“水十条” 攻坚水环保 2015-04-17 |

| 毛开云:旅游警察承载不起旅游的希望 2015-10-27 |

| 旅游警察承载不起旅游的希望 2015-10-28 |

| 被拆的“九龙牌坊”为什么能立那么久 2016-03-01 |

| 城市管理莫留盲区 2016-03-02 |

| “青蛙归谁管”背后的权力误区 2016-04-14 |

| “九龙治黄” 2016-05-03 |

京公网安备 11010102002957号 | 中国互联网视听节目服务自律公约

京公网安备 11010102002957号 | 中国互联网视听节目服务自律公约互联网新闻信息服务许可证 (10120170038) | 信息网络传播视听节目许可证(0111630) | 京ICP备11015995号-1 | 联系我们:zgw@workercn.cn

广播电视节目制作经营许可证(广媒)字第185号 | 违法和不良信息举报 | 网络敲诈和有偿删帖举报电话:010-84151598

Copyright 2008-2022 by www.workercn.cn. all rights reserved