| 分享到: | 更多 |

较之于“不冤枉一个好人,不放过一个坏人”的理想化愿景,落实无罪推定原则,对于防止出现“冤枉好人”的冤假错案,更具有现实紧迫性

梳理近年来备受关注的冤假错案,除了平反的转机大多源于“真凶归来”或被害人“死而复生”之外,另一个重要的相似之处在于,冤案得以平反是基于对以往证据的再审核,而非依赖于新证据。比如,内蒙古自治区高级人民法院宣告呼格吉勒图无罪的三个理由,都是对原有证据的重判。由此引出的问题是,当年的疑案是如何办成“铁案”的?

从媒体对“呼格吉勒图案”的报道可知,当时办案人员为了得到供词,“不让呼格吉勒图吃饭、睡觉、上厕所,还骗他说那女的没死,招了就可以回家”,“这供词是熬了48小时之后获得的”;在“聂树斌案”的报道中,同样有类似描述——“经过七天七夜的攻心战,这个狡猾的犯罪分子终于交待了其犯罪事实”。以现时的目光来看,这些报道首先暴露出的是,相关人员有刑讯逼供的严重嫌疑。

虽然一些冤假错案的形成与当年的“严打”形势密切相关,但从根本上讲,“呼格吉勒图案”等冤假错案的发生,都凸显了无罪推定原则的严重缺失。在当时的司法活动中,无罪推定还没有被视为一种必须坚守的司法原则。正是因为这种观念上的偏差,在刑事案件侦查与审判阶段,都容易为制造冤假错案埋下伏笔。

这种观念上的隔阂,首先体现在司法制度上。我国刑事诉讼法规定:“未经人民法院依法判决,对任何人都不得确定有罪。”“不得确定有罪”的表述,看似与无罪推定原则契合,但实质上存在很大的不确定性和模糊性。反观国际上的通行规定,大都是直接将“不得确定有罪”表述为“确认为无罪”——比如《公民权利和政治权利国际公约》就规定:“凡受刑事控告之人,在未依法确定有罪之前,应假定其无罪。”这种立场更鲜明的规定,更能有效避免司法操作的模糊性。

无罪推定原则之所以重要,是因为它以明确的法定效力,界定了一名公民在未确定有罪之前的“无罪”身份。也就是说,即便面临刑事控告,任何人的公民权利都不会受到影响。这一理念对具体的司法行动,具有重要的现实意义。比如,面对疑窦丛生的案件,聂树斌案与佘祥林案的辩护律师做的都是有罪辩护,但如果落实无罪推定原则,辩护律师会更有底气选择无罪辩护,辩护制度的作用将更能凸显。这对于推进以审判为中心的诉讼制度改革大有增益,也能减少冤案的发生。

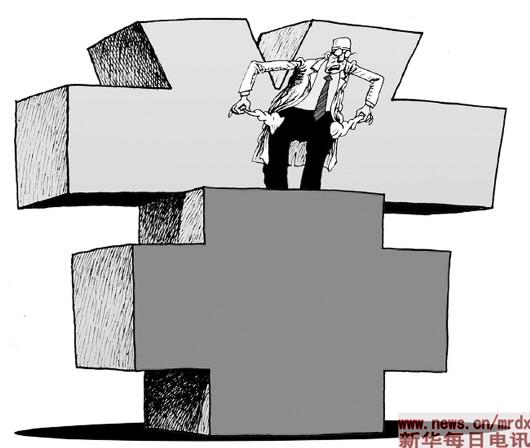

与无罪推定原则直接对应的,是犯罪嫌疑人法定权利的保障情况。一旦确立无罪推定原则,将有效化解司法改革理念上的很多阻力。比如,在审讯环节落实各界呼吁已久的律师在场权——表面上看,其阻力是一些人担心此举会增加审讯成本,但实际上,这种阻力仍是源于对犯罪嫌疑人应有的公民权利的漠视。而在非法证据的排除上,保障司法程序的公正性得到了比较好的强调,但在保障公民权利方面,却一直被轻视——这种厚此薄彼,导致了相关司法改革的进展缓慢。

在强大的司法机器面前,个体的力量始终是渺小的;而面对较为封闭的讯问,公民的权利理应得到更强有力的保障。有鉴于此,如果不能尽快落实无罪推定原则,刑讯逼供等非法证据采集自然会顺势而生。这可能使得犯罪嫌疑人的权利保障陷入可怖的窘境之中,也让冤案的发生几率大大增加。较之于“不冤枉一个好人,不放过一个坏人”的理想化愿景,落实无罪推定原则,对于防止出现“冤枉好人”的冤假错案,更具有现实紧迫性。