| 分享到: | 更多 |

目前,全国已有20多个省份的80多家医院上线了智慧医院系统,让患者不同程度地在线上实现预约挂号、诊间支付、检验检查结果查询和诊后随访等功能。比如,广州市妇女儿童医疗中心的移动智能医院后台系统显示,病人就诊过程中的非诊疗时间大大缩短,排队挂号时间甚至被消灭。“排队3小时,看病3分钟”这样的尴尬不再出现,大大提高了患者就诊的体验。

实际上,智慧医院的概念早在几年前便开始流行,但各地医院尝试的结果不尽相同。为什么困扰广州市妇女儿童医疗中心多年的“看病难”问题得到了化解?将互联网思维用于关注用户体验是核心,而互联网应用的持续改进是用户长期使用的保证。

可想而知,一个涉及移动挂号系统、分诊系统、医生药房配发药系统、检验检查系统、治疗确费系统等院内院外复杂对接的智慧医院系统,一开始难免有这样那样的漏洞。只有像互联网业内规则一样,短则一周、长则两三个月系统便完成更新改进,才能达至好的用户体验,这样的智慧医院,患者才会“买账”。

随着“互联网+”的导入,医疗资源将得到最大化利用,一定程度上缓解了医患关系的紧张,为持续推进医改释放了新的空间。如同互联网专车这条鲇鱼搅动了出租车改革这池水,“互联网+”的应用,也会对传统的医院管理体系、医保结算方式和监管发出挑战。

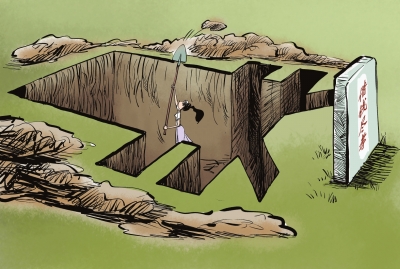

不少参与智慧医疗系统设计的专业人士发现,理想的智慧医院在技术上已不存在任何障碍,有的只是管理和政策上的障碍。一个真正发挥作用、让看病变得不再困难的智慧医院,不仅需要医院对院内传统管理惯性“开刀”,更需要医保部门、医疗管理部门以及金融机构的协同“会诊”,能放的必须放,可以放的要争取加快下放。唯如此,一两个医院的“单兵突进”和“持续努力”才不会“昙花一现”,智慧医院才能普及。

技术的进步让过去设置的一些流程变得“不合时宜”,技术的进步也让监管变得更简捷。此时更需管理部门认真思考的是,如何配合医院,将技术释放的便民、惠民红利真正落到患者身上。要明白,“互联网+”已是大势所趋,助力建设一个患者、医生、医院和社会都不再“各吐各槽”的医疗机构,何乐而不为?

| 陈力丹:从“排气阀”作用看网上意见管理 2011-06-07 |

| 娃娃微博求关注? 2013-04-10 |

| 赵 海:斯诺登事件与数据霸权 2013-07-09 |

| 王继龙:位置网开辟互联网新维度 2014-02-14 |

| 深度观察:阿里巴巴凭什么无孔不入 2014-04-04 |

| 毛建国:政务超市值得点个赞 2014-06-27 |

| 人民日报:做数字时代的“责任公民” 2015-03-03 |

| 武 洁:“互联网医疗”更需要引导 2015-04-14 |

| 小陇倡议:争做好网民 传递正能量 2015-05-18 |

| 深度观察:阿里巴巴凭什么无孔不入 2014-04-04 |