| 分享到: | 更多 |

杨朔在抗美援朝前线

国际协报

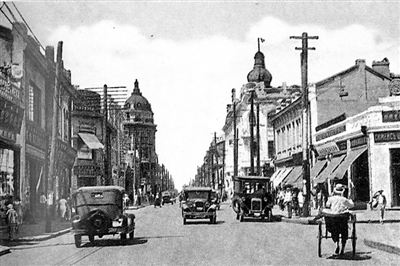

20世纪30年代的哈尔滨中央大街

杨朔,当代中国文学史上杰出的散文大家,他以独特的诗化散文成就,为中国当代散文的发展做出了积极的贡献。他创作出了《香山红叶》、《海市》、《荔枝蜜》、《茶花赋》、《雪浪花》等脍炙人口的散文名篇。

但是,人们却很少知道,杨朔的文学之路是从哈尔滨走出的,并且是三十年代东北作家群39人中的一员。

杨朔1910年出生于一个书香门第家庭,原名杨毓,字莹叔,山东蓬莱人。他从小就受到良好的艺术熏陶。外祖父柳淑之,为清朝贡生,好词赋,善丹青。父杨耕海,清末秀才。杨朔三岁时,父亲教他背诗。六岁父亲死后给家里留下了许多古籍。少年时的杨朔就熟读了李白、杜甫的众多诗篇,也背诵过韩、柳、欧、苏大量的诗文。1927年,杨朔随舅父到哈尔滨,在太古洋行作练习生、办事员。太古洋行是一家老牌英资洋行,在哈尔滨主要从事保险业。在道里水道街(今兆麟街)和田地街拐角处、道外承德街两处设有办事机构。杨朔在工作之余攻读英语,并结识了在哈尔滨闻名煊赫的法政大学教授李仲都。李先生很赏识杨朔的才华,精心培养。杨朔先学杜诗,后攻研白居易的佳作。随着文学素养的提高,他不仅喜爱李商隐的诗,还喜爱边塞诗和苏、辛词,从此打下了写作古体诗歌的坚实基础。

那时的哈尔滨,一些宽阔的街道两旁建有教堂和许多巴洛克风格、宫廷式的古典主义风格建筑,高大挺拔的法国梧桐树枝繁叶茂,盛开的丁香花树下排列着草绿色的俄式板条长椅。如果是冬天,在落雪的时候,白雪覆盖的街道是寂静的,建筑披上了一层洁白的厚被,俄式的马车碾着雪地“哗哗”的走过。晚上,一抹橘红色的灯光从一个个窗口流泻出来,更使这个城市充满了幽幽的异国情调。

杨朔生活在被称为“东方莫斯科”、“东方小巴黎”的哈尔滨,他平静的诗心时常躁动,写下了诸如“满江雨过添新水,好供诗人放钓船”之类描绘自然风光的诗句。后他与崔汉清、冯文蔚、孙陵三位好友号称“四酒徒”,并经常纵情诗酒,赋诗抒怀。夏日,他们在松花江上泛舟,在太阳岛上野餐,高歌豪饮激情赋诗。冬天,他们“自有诗心如火烈”,结伴在白雪皑皑的郊野寻找春天的信息,以雪地为纸抒写内心的诗情。在那段时间里,他写下了许多风花雪月的诗篇:“红杏开残柳带烟,阴晴豇豆落花开。满江雨过添新水,好供诗人放钓船。”(《松花江》)“艺忆高阳旧酒徒,酬眠江中月轮孤。”(《人》)这些诗句展示了他浪漫的诗人情怀。他把得意的诗词和翻译的外国文学作品寄给《国际协报》、《五日画刊》,偶有发表更使他激情迸发。

1931年,日本发动“九·一八”事变,东北的同胞在日寇的铁蹄下痛苦地挣扎。美丽的哈尔滨变得阴森恐怖,热闹的石头道街走着扛着太阳旗的日本宪兵、骄横的日本浪人。残酷的现实打破了杨朔的诗人梦,他把目光投向民族的前途、祖国的命运。深夜他常常被日本人隆隆的坦克声惊醒,他说这坦克就像从他的心头碾过,他的心好像都碎了。这些更加激发了他忧国忧民的情怀,诗歌风格也由明快变为凝重。他在一首七绝《北征》中写道:“几载苍凉赋北征,形骸憔悴无颜色。于今落魂旧青衫,却向秋风哭故园。”至于《秋兴》中“万里一身家国泪,百年霜鬓古今情”之句更是感人肺腑。为了寻求民族的解放,他贪婪地阅读《铁流》、《毁灭》等苏联的文学作品,并在这个时候接触了中共地下党员、后来成为著名文学翻译家的金伯阳。“春风”“透进精神里了”。在他的指导下,杨朔针对日本人建立伪满洲国、侵略分裂中国的阴谋,有计划地选译了美国作家赛珍珠描写中国的小说《大地》的部分章节,登载在《大同日报》上。不久,被日军新闻检查机关勒令停载。他的行动引起日本人的注意。1937年,他被迫离开哈尔滨去了上海的太古洋行本部工作。

杨朔在1938年写的散文《雪花飘在满洲》,那里的人物小卞就有他自己的影子。“五年前,他在哈尔滨一家报馆作编辑,为了‘反满抗日’的嫌疑,曾经被捕入狱。”他对日本人统治下的哈尔滨写道:“中央大街依旧可以看到许多流浪的白俄,然而哈尔滨的俄国风味已经逐渐减低,处处都在显露着极端的日本化。玲珑而类似玩具的日本式楼房,繁荣的日本商店,酗酒的日本流氓,高髻的日本妇女……”小卞看到这些感到:“大片的雪花飘落着,平原,村舍,白蒙蒙的一片,多么圣洁啊,不,一点都不圣洁,它只是一个被仇敌肆意蹂躏过的少妇,挣扎在耻辱和血污里!”这使他头痛、目眩,和“许多勇敢的青年”一样,虽然“他们的力量还不能把万恶的日本赶出去,然而他们正像早春的野草,到处潜伏着茁壮的新芽,时机一到,就会负担起收复失地的伟大使命”。

杨朔在这篇散文里,生动地塑造了一个爱国青年的形象,在他身上渗透着杨朔的思想感情,以及他在哈尔滨的人生经历。

1939年,杨朔参加中华全国文艺界抗敌协会组织的作家战地访问团,奔赴华北各抗日根据地,1942年他奉命回延安参加延安文艺座谈会;1946年他以新华社记者身份随晋察冀野战军转战华北各地;新中国成立后他先后在中华全国总工会、中国作协、外交战线工作,并创作了大量的散文作品。

杨朔的足迹遍及国内外许多地方,可就是没有来得及再回到哈尔滨,重览已经回到人民手中的这颗天鹅项下璀璨的明珠,却含冤倒在1968年8月3日那天,终年仅58岁。

生活在被称为“东方莫斯科”、“东方小巴黎”的哈尔滨,他平静的诗心时常躁动,写下了诸如“满江雨过添新水,好供诗人放钓船”之类的诗句。