清末民初,社会动荡不安,各种文化思潮激烈涌动。尤其是新文化运动将中国传统文化的体制与生态完全颠覆,当时的文人、学子经历了从传统文人雅士到近代知识分子的艰难角色转换。曾默躬就是这个过程中一个地方艺术界的典型优秀代表人物。其一生的艺术成就,当推篆刻、书法、绘画等最富有突出的个性风格,十分值得后学者们深入研究与广泛借鉴。

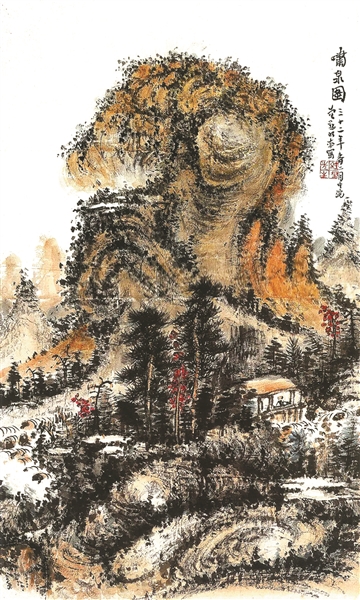

啸泉图 1943年

(一)篆刻艺术

曾默躬篆刻初宗浙派、邓派,后追秦汉,继受吴昌硕、齐白石印风影响,糅合百家之长,在艰苦而漫长的艺术人生探索中,力求印外求印,以书入印,从鼎、彝、铜铭、汉砖、石刻、封泥、瓦当等文字间参悟刀法,从绘画章法、书法行气中参悟结构布局。曾默躬的印,初看起来似乎粗疏、荒率,纵横歪倒、不衫不履,字里行间藏有几分醉意,仔细品味欣赏,却又精致、细腻,纵横有象,风神洒落,自信含蓄,于拙朴天真中透溢出几分厚重之气,以迥异于时俗的独特识见,形成他自己鲜明的艺术风格。

曾默躬篆刻艺术作品的风格面貌是多种多样的,但他所追求的最高境界则是“刚健、笃实、光辉”。在书法方面,他数体皆精,尤善章草;在绘画方面,其山水画作品宗宋元一派及清初“四王”“四僧”,花鸟画多以大写意为主,亦有工细之作。他绘画题材常喜以松、竹、梅、兰、菊、荷及佛像入图,所作皆显现其真趣。

曾默躬篆刻艺术成就的取得,除了家学渊源外,还和他一生的文化认同与艺术追求、思想信仰是分不开的。他虽出身乡野,远离京城政治文化中心,但他勤奋好学、刻苦用功,善于旁涉借鉴其他姊妹艺术并为我所用,其书法曾师法《三公山碑》《天发神谶碑》《爨龙颜碑》《郑文公碑》等,绘画曾学习过王原祁、金农、石涛、髡残、黄公望、吴昌硕和“四任”,一生孤诣独绝,意境高古奇辟,气象磅礴,审美追求别出心裁,善于化古为新,巧借妙用,故开创出蜀中尚意一派新的篆刻高峰。

(二)书法艺术

书法是曾默躬艺术创作的基础与关键,书法艺术对他的绘画和篆刻艺术方面都有明显的支撑作用。同时,他的诗文功底深厚,对儒道释都有研究和体悟,其书法也有着传统书法的全面根基与修养。曾默躬的书法从篆隶入手,从先秦而至秦汉,再顺势由南北朝而至唐宋诸家,两千余年书法史中法书名家逐一研习。他勤学善思,天资聪颖,悟性极佳,每研习一种书体都能做到融会变通,从不死学不化。他善于破体书创作,化篆融隶,古拙朴茂;楷书糅合魏碑而出己意,庄严敦厚;在书法创作中,常常数体并置,如用魏楷创作配以章草书题款,篆籀创作配行书题款;加之在诗、文、书、画上的综合修养,并主张提出“师法汉晋、以古开今”的书学理念,作品或以挂轴形式呈现,或为山水花鸟画题款,或以扇面形式展现,或用于庙堂宗祠匾额,或列刻于勘划地界的石碑上,都呈现出气象雄强、意态奇逸、点画峻厚、古拙大雅的格局。

(三)绘画艺术

曾默躬的绘画,其山水早期主要师法清初王时敏、王鉴、王翚、王原祁“四王”,远追董巨、倪黄,近师董其昌。20世纪30年代以后,他的画风转向石涛、八大山人、髡残、石溪“四僧”风格,总体格局是崇尚“以复古为更新”(康有为语),笔墨苍茫古朴。他的绘画十分讲究用笔用墨,从其一生的绘画遗作来看,以书入画的表现手法最为突出,属于扎根于传统的民间“文人画”类型的艺术家。细细分析其作品,不难看出他在心追手摹清初“四僧”“四王”作品的同时,也上溯明代董其昌、“元四家”和北宋范宽,对他们的作品都有研究学习。在绘画风格上,曾默躬以石涛、石溪、梅清的笔墨造型入手,笔墨上又受“四王”细密干笔渴墨的影响,以皴擦代染、辅以淡赭,构成浅绛山水的基本风貌。

除了山水画创作,曾默躬还画了一些花卉和人物画,后者主要是仙佛题材。他的花鸟画主要师法海派吴昌硕,与齐白石、陈师曾的取法接近,以书入画,重气尚势;人物画取法“四任”和金冬心等,墨竹学石涛。他一生喜爱宗教题材的人物画,表现手法借鉴了两宋时期的写意简笔水墨画法,摆脱并突破了写实的问题,从追求“形似”转向“神似”。

曾默躬在绘画方面的广涉博取,这也为他的篆刻艺术奠定了雄厚的基础。虽然他自称“书法第一,绘画第二,篆刻第三”,但从其遗留存世的实际作品看,他在金石篆刻上的成就更突出显耀,对印学方面的见解认识也更深刻,令人叹服。(本文摘录自《西泠艺丛》总第64期“民国巴蜀书学研究”专题,《曾默躬艺术及其隐逸思想初论》,文/陈沫吾)