杭州日报 记者 孙乐怡

人物名片

竺庆有,1936年生于浙江奉化。1963年毕业于浙江美术学院中国画系花鸟专业,受业于潘天寿、吴茀之、诸乐三、陆抑非、陆维钊等大家。其作品《瑶台锦池》曾获法国巴黎首届国际艺术博览会金奖,作品曾被外交部钓鱼台国宾馆、浙江美术馆、宁波美术馆等机构和个人收藏。现为中国美术家协会会员、浙江省政协诗书画之友社理事、杭州市美术家协会顾问。出版有《中国书画百杰——竺庆有中国画作品选》《竺庆有画集》《中国近现代名家画集——竺庆有》等。主要展览有“薰风送香—竺庆有作品展”“竺庆有敬乡画展”(中国美术家协会主办)等。2020年,宁波市奉化区人民政府投资建设的竺庆有美术馆开馆。

南宋著名诗人杨万里的诗句“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”,描写的是杭州西湖六月的美丽景色。在位于西子湖畔的浙江美术馆,近日有一场关于荷花的展览正在展出。

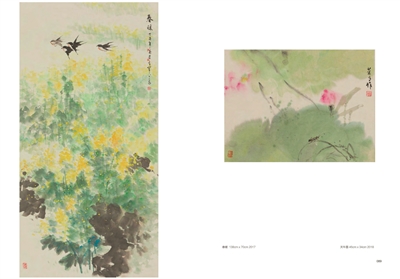

花朵清丽优雅,或含苞初绽,或昂首怒放,彩蝶在空中翩翩起舞;池塘清澈见底,岸上的花草树木倒映其中,几尾小鱼仿若穿梭于花树之间……很难想象,这些颇有现代气息的作品,竟出自一位84岁高龄画家——竺庆有之手。

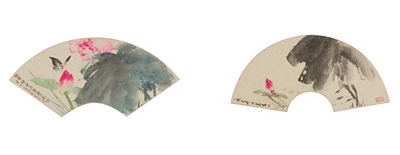

闻香而至 2004年

借水为名 2004年

探索创新 寻求个人面貌

展览期间,竺庆有接受了记者的采访,他以简单朴素的言语畅谈了自己的创作面貌与艺术人生。

1958年,竺庆有考入浙江美术学院(现中国美术学院)中国画系花鸟专业,跟随潘天寿、吴茀之、诸乐三、陆抑非、陆维钊等大家学习。每每回忆起自己的学生时代,竺庆有都十分感慨。“那时候班里一共4个学生,有6位老师教课,学生接受的是真正意义上的精英化教育,山水、花鸟样样都学。”通过大量临摹宋元明清时期的工笔画,他打下了扎实的绘画基本功。

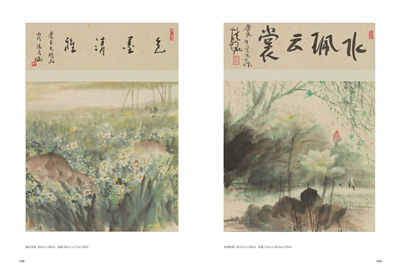

此次展览以“清水出芙蓉”为主题,共展出竺庆有从1962年至2019年创作的花鸟、山水画作品100件,全面展示了其艺术探索的历程。在竺庆有的作品中,不难发现其近些年创作所呈现出的全新个人面貌。从早期精谨细腻的工笔到如今兼工带写的灵动活泼,竺庆有继承传统而屡出新意,这与当年老师、前辈的悉心教诲是分不开的,他也始终牢记于心:“潘天寿先生说,没有笔墨则不是中国画,中国画既要笔墨也需要创新。陆抑非先生认为创作一定要有自己的个人面貌。”因此,从上世纪70年代起,他就开始找寻自己的笔墨风格。他既坚守花鸟画的传统,又在技法上做发展的探索,从感性到理性,从技巧到境界,无不是他对于传统与创新的思考与态度。

天牛图 2018年

水墨相融 意写荷意人生

在中国传统美学中,“荷”可谓是表义最为丰富的一个意象,荷花也一直是历代画家钟爱的题材。竺庆有在荷花题材的创作上尤有独到的造诣。为了更好地表现荷花的精气神,他在作画之前大量搜寻资料、外出观察写生,“要画好荷花,千万不能用古人的老办法,也不能太现代了。”竺庆有说,“一幅荷花图需要一定时间才能完成,从立意开始到大胆落笔、大块面铺成整个画面营造气氛,即是造境,然后细细琢磨、添加内容,这时候的每一点一划都起到点睛的作用。”

中国画中水与墨、水与色之间的关系,竺庆有也已运用自如。在中国美术史学泰斗王伯敏看来,竺庆有作品中所展现出来的意境,是一种入自然变化的神意,是一种朴素的真情流露。在王伯敏看来,竺庆有的不少作品,“在用水方面,用得充足、用得爽利,尤其在画花叶之间交错时,竟用撞水之法,使墨彩化开,别饶风色。他那《秋韵》《绿阴深处》《荷花》等作品,无不具有如此之妙。”

永不止步 徜徉艺术海洋

俗话说“活到老,学到老”。竺庆有认为,从艺道路上还需要从要多方面吸取养分。近60年来,他一直在探索中国画的本质及独特韵味,他将自己对于生活的感悟一一呈现于笔端,其作品总是给人以欣欣向荣之感,他说,“美术是服务于大众的,要多多考虑群众审美。”

字如其人,画亦如其人。竺庆有低调而不求浮华,谦和而沉稳练达。他不爱应酬,只愿在自己的书画天地里驰骋徜徉。

竺庆有认为,伴随着人文思潮与艺术创新的自由发展,艺术品进入市场,艺术收藏蓬勃兴起,艺术家容易出现浮躁与急功近利的心态,这是当下许多艺术家都将面临的艰难考验与抉择。在他看来,应避开当今的浮躁之气,保持一颗纯净的心境从事艺术创作才能坚持学术上的追求和探索。