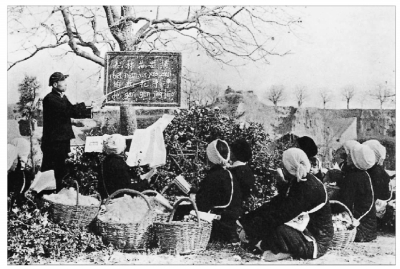

◀20世纪50年代,扫盲运动中,农民在田野上结合生产内容识字。

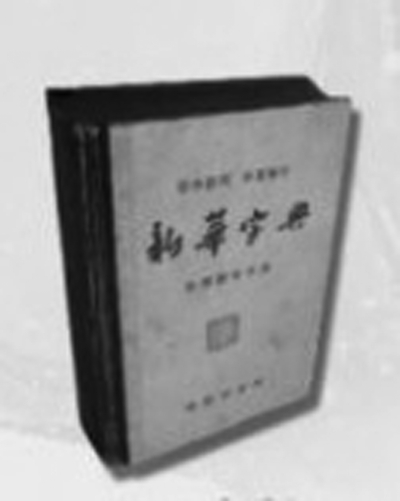

◀1957年版的《新华字典》率先贯彻1956年国务院公布的《汉字简化方案》,首次以简化字作为主体字头。

◀1958年2月5日,第一届全国人民代表大会第五次会议在京召开期间,代表们讨论中国文字改革委员会主任吴玉章作的《关于当前文字改革工作和汉语拼音方案的报告》。

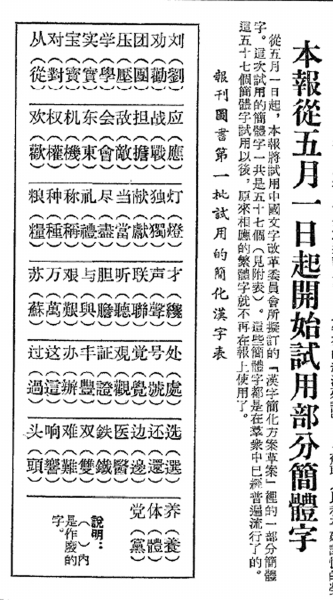

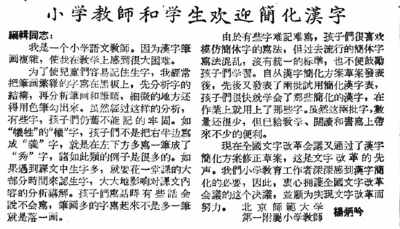

▲1955年4月30日,《北京日报》2版

▲1955年4月30日,《北京日报》2版

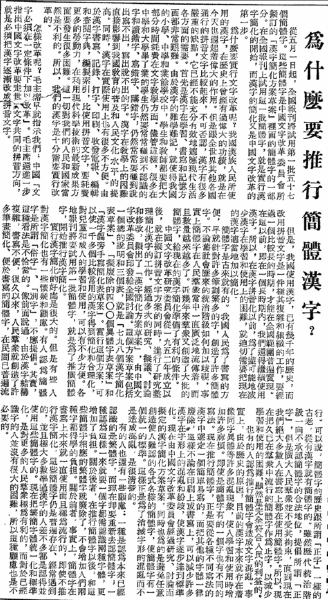

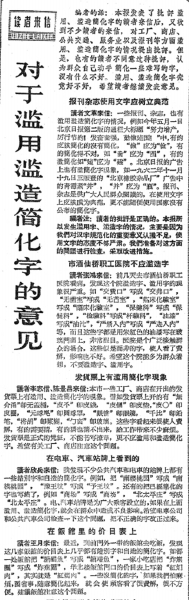

▲1955年10月27日,《北京日报》3版

▲1963年12月16日,《北京日报》2版

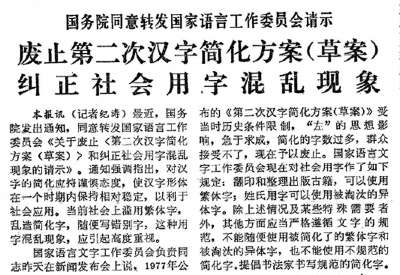

▲1986年9月28日,《北京日报》1版

现在我们使用的汉字,有一部分是从繁体字简化而来的。新中国成立初期为何要简化汉字?在北京推行简体字时又发生了怎样的故事?群众容易接受吗?我们一起重温那段文字进化简史找寻答案。

本报试用简体字

1956年1月28日,国务院全体会议通过了“国务院关于公布汉字简化方案的决议”。

这一方案是经全国文字学家、各省市学校的语文教师以及部队、工会的文教工作者约20万人参加讨论、提供意见,几易其稿后,才正式公布的。《汉字简化方案》最终确定了517个简化字,分四批推行。1956年2月1日,第一批230个简体字和30个类推偏旁在全国印刷和书写的文件上一律通用。除翻印古籍和有其他特殊原因的以外,相应的繁体字在印刷物上停止使用。

此前,简体字早已在本报试用。

中国文字改革委员会在1955年1月份发表了“汉字简化方案草案”,向社会各界征求意见。

同年5月1日起,包括本报在内的全国报刊开始试用草案里的57个简体字。相应的繁体字就不再在报上使用了。(1955年4月30日《北京日报》2版,《本报从五月一日起开始试用部分简体字》)

为何要推简体字?

简体字在本市推行时群众容易接受吗?那就先要了解一下当时简化汉字的背景。

本报1955年4月30日2版刊发的《为什么要推行简体汉字?》一文中提到,汉字虽有过伟大的历史功绩和现实作用,但是不可否认,汉字有很多严重的缺点,不能充分有效地适应现代生活各方面的需要。其中,首当其冲的就是汉字在学习、书写和记忆方面都非常艰难。汉字在教学上的困难直接影响到我国教育的普及和人民文化水平的提高,所以迫切需要把汉字适当地加以简化。

本市基层扫盲工作中的情形,印证了这种说法。

当时,从事扫除文盲工作的郭文敏曾谈到他在工作中的困难。他说道,现在有的工厂因为工人没有先进的科学技术,使用苏式装备感到很大困难。农村中合作化运动也正迅速地发展,学习和推广新技术,评分记工,哪一样也缺不了文化。工农同志们急迫地要求学习文化。自从1950年国家正式开办了工农业余学校,工农同志们就起早贪黑地硬挤出时间来学文化。很多教师不断地钻研创造速成识字的方法,但至今仍是进步缓慢。其中主要的原因就是工农同志学习汉字非常困难。

北京市不少职工业余学校中有一部分学员就是老学学不会,一再地留级。东郊区一个面粉厂里的一位工人,上了3年业余学校,得了6次全勤奖,但仍然在读第一册课本。工农同志们说:抡大锤、扛大锄都不怕,就怕拿笔,笔比啥都沉重。冬天,在寒冷的教室中听写十几个字后,有的人就急得一头大汗。(1955年10月18日《北京日报》2版,《简化汉字可以减少工农同志识字的困难》)

因此看,推行简体字在本市有着一定的群众基础。

汉字简化怎么个简法?

群众对简体字的接受程度,还要具体看这些字是根据什么原则简化的,简化后好不好写,好不好记。

汉字简化工作开始后,各方面的意见和构想就涌向了当时的文字改革协会。新中国刚刚成立,人们普遍急于改变中国的落后面貌,对于文字工作的构想和方案也颇为大胆。当时人们提交的改造汉字方案五花八门,有的甚至令人啼笑皆非。

有一种方案建议把汉字改造为“新形声字”。例如,把“京”字定为“鯨、景”等字的声旁。如此类推,“涼、諒”等字的声旁改为“良”自然很合理,但这样一来“涼”变成了“浪”。

于是,有人又建议把声旁改用字母拼音。但是字母夹杂在汉字内更不容易辨别。

另一种建议是把每组同音的字留一个。这样如果不分四声,只需要400多个字。即便分四声,也就是1300多个汉字。但完全改变汉字的用法,违背了习惯,使人读起来非常别扭。

还有一种方案主张有系统地简化汉字。但这样系统简化出来的字,和在民间已经流传甚广的一些简体字不同,反而会感到别扭。

其实,对于汉字的简化人们早已形成了一个“述而不作”的原则。

简体字不是专家们闭门造车的结果。早在宋元时期平民社会就流传着一种通俗的简体字,虽被许多文人视为鄙俗,但在民间应用极广。

简化汉字是为了方便人们的日常使用,如果一个简化字方案要通过长期的大力推广才能收效,就得不偿失了。“约定俗成、稳步前进”被确定为简化汉字的方针。(2008年6月3日《北京日报》14版,《书同文》)

《汉字简化方案》最终确定的简化字,绝大部分都是已经在群众中流行的、群众所创造的简体字,只有极少数是新造的。

《汉字简化方案》第一表和第二表所简化的繁体字544个,平均每字16.08画;简化之后归并成的简化汉字,平均每字只有8.16画。就是说,写简化汉字比写繁体字可以省力一半。(1958年2月14日《北京日报》3版,《关于当前文字改革工作和汉语拼音方案的报告》)

×

×