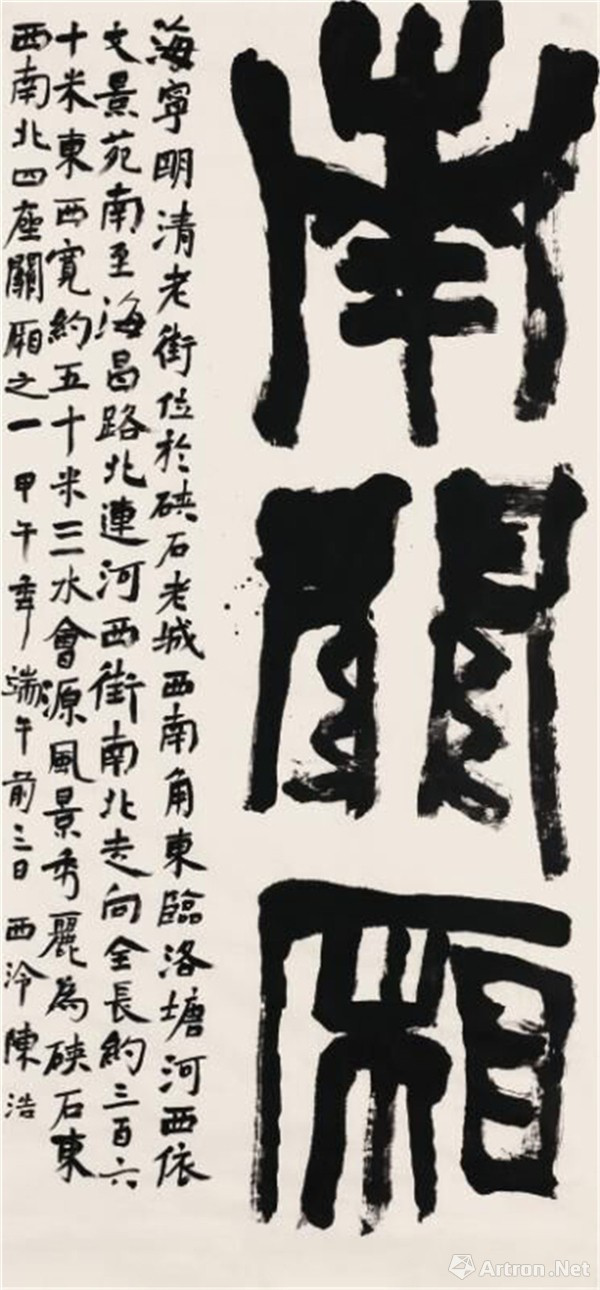

榜书《南关厢》110×250cm

陈浩的“狂逸”之说,也正是从儒家鼻祖的论述中,得到了最有力的支撑和佐证。事实上,陈浩之狂从来就没有也不可能形之于外,他的狂是从骨子里生成并潜移默化出来的——他做人的独立人格和独立精神是极强的,不光在艺术上坚守信念,即使在公务中也是敢说敢为,坚持原则,这可以解释为是一种传统文人的风骨,也可以解释为是一种正直耿介的天性——否则,他就不可能冒着风险用自己的微薄权力去抵制位高权重者的强权;否则,他也不会面对持刀抢劫歹徒,挺身而出,浴血中巴。陈浩这种不肯屈从不肯媚上的性格,难道不是一种阴柔之狂吗?而表现在书法艺术上,陈浩之狂反倒显得更加张扬更加恣肆,毕竟书家从来就是“纸上帝王”。

当其饱蘸浓墨,放笔直取,他的身心是无拘无束的,他的思维是自由飞翔的,他内心的情感通过心与手的交映,宣泄在尺幅绢素之上。于是,我们看到了他的诸多狂劲儿十足的草书和大字榜书,若“崩云”、若“心路历程”、若“遗世独立”、若“呐喊无声”,尤其是新近创作的《登长城诗二首》十五米草书长卷,笔力雄强,气势如虹,若江河奔涌,一泻千里。如此狂肆奔放之作,在陈浩以往的书法作品中是从未见过的。我并不讳言对这件书法力作的偏爱,甚至不惜甘冒被讥以诗圣自重的“狂名”,要借用杜甫的诗句来表达这种偏爱之情——“惟吾最爱清狂客,百遍相看意未阑。”(诗见杜甫《遣闷戏呈路十九曹长》)

蔡邕《笔论》说:“书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之。”这是对书法家临池作书时精神状态的传神描述,同时,也可视为对艺术家散怀恣性的狂态的真实写照。我虽然没有目睹过陈浩书写狂草或大字榜书时的情态,但透过其书作,依稀可见他“解衣磅礴”、狂肆无忌的“忘情之态”。而他在讴歌徐青藤的七绝中所写的“尽将笔墨写清狂”的诗句,或许亦可视为是陈浩仁兄的“夫子自道”。

当然,书艺之狂,不只意味着对固有模式的大胆突破和超越,同时也意味着创造性地利用固有模式(或曰传统规范)为自己直抒胸臆的情感表达来服务。那种一讲到“狂”,就以为是随心所欲,胡涂乱抹,置所有传统规范于不顾,一味的“粗野霸气”,以致丧失书法的艺术美感,那只能说是对“狂”字的误读和曲解。陈浩对此是极为清醒的。他深知书法之狂绝不是为狂而狂,更不是装疯卖傻,佯狂欺世,而只是“欲书先散怀抱”的必要阶段。书家欲散怀抱,先要给自己的身心松绑,使周身的艺术细胞迅速升温,直至达到极度兴奋的境界,方能下笔如有神。同时,狂也不等于没有分寸感,正如孔子所说,只可“狂也肆”,不可“狂也荡”,因为一旦“狂荡”起来局面就完全无法收拾了。

陈浩所追求的终极目标是要达到“中和之境”,单靠这股子狂劲儿终究是不行的,还必须与其他艺术要素相辅相成。陈浩幼承家学,尊重传统,遍临各家法帖碑版,从浩如烟海的书法宝库中汲取了丰厚的营养,这足以使他拥有了狂的资本,正所谓“不狂也狂有得狂”;他无论作书还是治印,都把艺术美感视为第一要务,厌恶鄙俗厌恶粗野厌恶丑陋,这使他具备有了审美的定力,足以划清“狂肆”与“狂荡”的界限;他还特别讲究艺术的精致化和书卷气,这使他的书法艺术得以“雄秀交融”,“狂而不野”,形成其独特的“狂逸相济”的鲜明书风。

在这里,“逸”字的作用显然是与“狂”字同等重要,不可或缺的。

×

×