| 分享到: | 更多 |

“从事科技扶贫、精准扶贫以来,我越发觉得‘一毛钱’的意义不小——虽然办不成大事,但能拾遗补缺。”

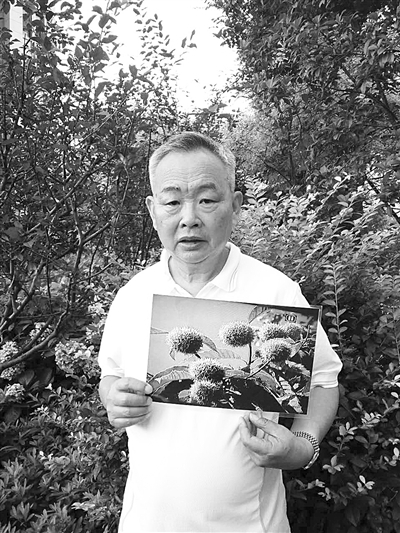

易茂先 69岁

曾任英山县县长,罗田县县长、县委书记,黄冈市人大常委会副主任,现任湖北省黄冈市老科协理事长、湖北省老科协理事。

易茂先工作过的英山、罗田两个县都属于大别山革命老区,也是国务院确定的国家重点贫困县。当年温家宝总理到罗田视察工作,由于易茂先有口音,导致总理把他的名字听成了“一毛钱”,从那以后不少人叫他“一毛钱”,开始他只当是玩笑,但从事科技扶贫、精准扶贫以来,易茂先却喜欢上了这个名字,他觉得“一毛钱”的意义不小——虽然办不成大事,但能拾遗补缺。

在易茂先担任县长主抓板栗产业时,曾出现板栗只长树不挂果的情况,群众编起了“走进七道河,板栗不结坨”的顺口溜。为了解决这一问题,他一方面带领技术人员反复分析实践,找症结、攻难关;另一方面向专家拜师学艺,逐步掌握了比较全面的板栗种植技术,成了半个板栗土专家。

为了让农民及时掌握、熟练运用板栗种植知识,易茂先结合多年来的实践经验,将高深的科技原理,编成一句句让他们听得懂、记得住、用得了的口诀。比如他把板栗嫁接技术编成系列口诀,“枝要新、刀要快、口要平,削成梭子形,皮对皮、木对木,形成层对形成层” “冬季不掉叶、肯定未嫁接”“幼树不修剪、长成钓鱼杆,长期不修剪、产量年年减,栗树勤修剪、长成一把伞、优质又高产”。这些口诀,群众一听就懂,一学就会,一用就灵。

不仅如此,易茂先还一把剪刀随身带,走到哪里就在哪里帮助栗农嫁接修剪。许多栗农都亲切地叫他“剪刀书记”。退休后,为了掌握更多的技术,他先后自费到北京密云、怀柔和河北迁西参加国际板栗学术研讨会,到北京农科院学习板栗栽培及管理技术。边学边干,手把手地将技术无私地传授给栗农。

在易茂先的示范带动下,更多的栗农逐步熟悉掌握了板栗种植管理技术,“一把剪刀”变成了千千万万把剪刀,这些剪刀活跃在田边地角,彻底改变了过去罗田板栗生产“满山是板栗,技术在隔壁,种了七八年,就是不结栗”的技术落后、管理粗放的状况,使当地一跃成为种植面积100万亩、年产6万吨的“全国板栗生产第一县”。

现在他带出来的这些“剪刀”,不仅活跃在罗田和黄冈境内,农闲时,还成群结队去邻近的安徽、河南等地修剪嫁接,既增了收,又把科技传播到外地。

如今在黄冈,板栗已经成为罗田、英山等地强县富民的一大支柱产业,成为山区精准扶贫、科技扶贫的重要抓手。剪刀,也成为帮助山区群众打开科技致富之门的金钥匙。

| 重庆“板栗妹妹”走红 夜市叫卖月入上万元... | 2014-11-28 |

| 追记河北农业大学教授李保国:太行山作证(... | 2014-11-28 |

| 陈云:从门外汉到板栗专家 | 2014-11-28 |

| 李保国:燃尽生命耀太行(图) | 2014-11-28 |

| 丰碑,矗立在太行山上(图) | 2014-11-28 |

| 追记共产党员、河北农业大学教授李保国:丰... | 2014-11-28 |

| 李保国:大爱 倾洒在太行山上 | 2014-11-28 |

| 全国优秀共产党员、河北农业大学教授李保国... | 2014-11-28 |

| 李保国:知识分子的优秀代表 | 2014-11-28 |

| 追记共产党员、河北农业大学教授李保国:丰... | 2014-11-28 |

京公网安备 11010102002957号

京公网安备 11010102002957号