| 分享到: | 更多 |

耳石——内耳中,一粒粒肉眼看不到的碳酸钙结晶,是人体重要的平衡感受器,如果它们脱离正常位置,眩晕便因此而来。

眩晕疾病很常见,尤其在老人身上。但很少有人知道耳石的秘密,一有眩晕,就怀疑是头部出了问题;查不出毛病,又会去看脊椎……查来查去,医不对症,遭了罪,花了钱,痛苦一点没减轻。

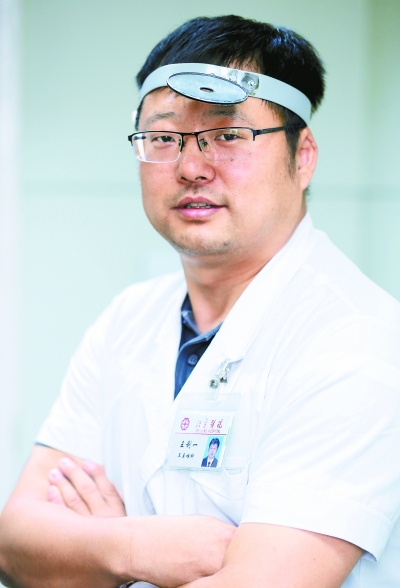

18年前,王利一第一次知道了耳石的秘密。当时,他师从北京医院耳鼻喉科主任黄魏宁。王利一从导师那里了解了耳石症,这是一种发病率很高的眩晕疾病,65岁以上的老人,几乎有一半以上得过耳石症。但对于这一疾病的研究和治疗,国内一直是空白。

刚从哈佛大学学习归来的导师还带回了一种神奇的治疗手法——耳石症手法复位治疗。

当时医院里有一位神经内科病人,因为眩晕起不了床,在医院一住就是一年。神经内科邀请黄魏宁前去会诊,黄魏宁确诊其为耳石症,没用器械,也没吃药,只是简单的手法治疗,这位病人就站起来了!头也不晕了!一旁的王利一震惊不已。

作为医生,大部分人终其一生,也没机会等到一种全新疾病诊疗方法的出现。这样的机会就在眼前,怎能错过!自那以后,魁梧的王利一就迷上小小的耳石。

王利一出生在大连农村,立志从医,源自一段悲伤的记忆。

小时候,王利一最深的记忆,就是做教师的父亲,每逢寒暑假都要带着妹妹四处求医问药。妹妹因为感冒误食药物,导致听说能力严重受损、几近聋哑。求医的痛苦与无助,王利一深有体会。

2008年,王利一拿到博士学位,成为北京医院耳鼻喉科医生。当时科室开设了新的诊疗方向——眩晕门诊。

是继续看耳鼻喉科门诊?还是专心眩晕治疗?王利一必须做出选择。

“不明病症,四处求医,这是痛苦中的痛苦。”王利一说。也正是因为此,他选择专心为患者“校耳石”,解除其痛苦。

这个选择并不轻松。

看耳鼻喉科门诊,一天能看四五十个病人;可出眩晕门诊,一天门诊量只有四五人,这意味着收入大幅下降。但既然选择了,就要坚持住,因为王利一知道,眩晕门诊量低,不是因为患者少,而是因为患者大多不知道“耳石的秘密”。“这种疾病少有人知道,少有人会诊治,恰巧,我会,我责无旁贷。”王利一认真地说。

坚守有时候也是一种煎熬。

眩晕病人一旦发作,眼球会失控乱转,根据眼球转动的方向,能够判断耳石具体跑到哪里。“这叫看‘眼震’。”王利一说,但眼震往往发生在一瞬间,还没等看清楚,就已经结束了!要想看得准,就必须长时间出门诊,以积累经验。

即使确诊了耳石症,治疗也并非一劳永逸。“一开始我们以为,手法复位后不会再复发,我们也是这么跟病人说的。但后来发现,这种病会反复发作。病人复发了来找我们,我们是自己打自己的脸。”回想当初,王利一苦笑。

日积月累,眩晕医生王利一如今已诊疗了上万眩晕患者。辛苦与否他并不记得,但患者康复后开心地笑,王利一一直记得。

最难忘的,是一位60多岁的患者。因为眩晕,三四十岁时她就无法参加工作,抱病在家。四处求医,始终查不出问题。丈夫甚至怀疑她是在装病。听说北京医院开了眩晕门诊,年逾六旬的患者准备试试看。经过王利一的检查,患者被诊断为耳石症,当即掩面而泣。王利一正准备给她治疗,患者却拒绝了。第二天,她又挂号,还把丈夫叫来了。让王利一当着她丈夫的面确诊、治疗,“你算是给我的冤枉‘平反’了。”患者说。

为了能给更多的患者解除痛苦,王利一和同事们组织学习班,培训全国各地的医生。2013年,王利一援疆去了新疆兵团总医院,在那里开设眩晕门诊,培训当地的医生。2016年,他又把耳石症的治疗方法送到了密云山区……

王利一心中还有更大的设想,“医院应该按照症状设置科室,成立眩晕中心,把神经内科、骨科等等与眩晕疾病诊疗有关的资源集中到一起,患者来了,能够一站确诊、治疗……”王利一说,在他看来,能为患者减轻病痛,减轻负担,是为医者最大的幸福。(本报记者 于丽爽)

京公网安备 11010102002957号

京公网安备 11010102002957号