-

为你而战,18000人的送别

8日CBA北京首钢对阵深圳新世纪的赛前,没有音乐,双方球员沉默着认真练球,络绎进场的观众不作声地寻找座椅,1万8千人的球场如上演一出巨大的默剧。这一晚,他们为一个人而来,要向他做最后告别。

-

三年两冠!胡歌、平安纷纷发来贺电,申花球迷还有话说……

主场酣畅淋漓的大胜,还收获足协杯奖杯,最开心无疑是申花球迷。申花比赛后,演员胡歌、歌手平安等纷纷祝贺,球迷也是有感言不吐不快。

用美的方式叙述残酷和坚韧

草地:为什么要用美的语言来书写灾难?

阿来:文学是审美活动。写那些残酷、那些坚韧的时候,我觉得一定要用一种美的语言。今天的文学出现一个问题,当我们写下这些文字,写下这些记忆的时候,其实我们自己都不太确认、不太相信。所以我觉得最重要的是,我们写出来的东西,尤其是那些美好、高尚的东西,自己先要相信。但是相信不是容易的事,我们更容易相信那些消极、黑暗的东西,好像这些东西更容易接近真相,更接近某种生存的本质。因而一旦有美的东西出现,我们可能本能地就对它有抗拒。尤其是在地震那种特别的灾变过程中,尤其是灾害刚刚发生的那段时间,我确实看到了中国人身上焕发出来的特别美好、特别高尚的东西。

相信就会看见,不相信则会视而不见。看见了,感受到了,前行时会更乐观一些,光明一些,生命中的欢愉也会更多。

草地:您在题记里说“向莫扎特致敬”,为什么这样说?

阿来:地震发生后的第四个还是第五个晚上,我在震中映秀镇,大概晚上九十点钟,救援者的身心都透支了,突然救援工作就暂时停下来了。探照灯一关,有人在帐篷,有人在墓地,我回到车上,睡不着。

一切都安静了,这个时候我作为一个作家的意识出现了。我们中国人,好像不会对待死亡。一个人刚死,尤其是跟我们相关的人,我们悲痛欲绝,但随着时间的过去,这个悲痛一点一点减轻,直至我们差不多遗忘,这痛苦就消失了。我们对待死亡没有一种更美好的方式,不管是送他们入土,包括安葬的方式,墓地的样式,祭奠的形式,都好像不够美,不够纯粹。

我是个音乐爱好者,那天晚上,我特别想要有美一点的声音。那些叽叽歪歪的流行歌曲是不合适的,唱昂扬的爱国歌曲也不合适,我车里一大包CD都是这样的音乐。我一打开就把莫扎特的《安魂曲》翻出来了。莫扎特写《安魂曲》时,他知道自己快死了,面对死亡之期,却那么温暖,那么美。他没写完就去世了,去世前把自己的构想告诉了学生,学生按照他的思路和方法,完成了这个作品。那晚我就想放《安魂曲》,但恐怕遇难者家属不同意。可确实忍不住,因为我睡不着,累了多少天。周围那么安静,周围就是死亡,而且不是一两个人,是几千人。

我终于忍不住放了,一开始声音很小,后来声音一点点放大。我觉得其实我们面对死亡,也可以采用一种美好的方式。这种美好其实更有尊严,或者用我们中国人的话说,更体面。为什么?既然死亡已经发生,呼天抢地、悲痛欲绝有什么用?不如用另外一种方式来理解:这些死亡不过是发生在我们前头,最后生命还要面临这个结果。如果在我“伸腿儿”的那一天,我周围也是一片哭声,我不愿意。

所以那天晚上一放《安魂曲》,我想有一天我要写灾难、写死亡的时候,要用美的方式,而不是悲苦不堪。中国人形容绝境,上天天无路,入地地无门,不是这种。所以《云中记》里一直探讨死亡,主人公阿巴一直愿意相信灵魂的存在。虽然按唯物主义的方法,我们不能证明的就暂且认为不存在,但是我想我要创造一个人物,即便在有与没有之间,也愿意相信。所以阿巴总是问自己,活人政府在照顾,死人呢,万一有鬼呢,万一有灵魂呢,谁来照顾?他也不确信有,所以他回到云中村,千方百计天天去找,而且找不到也让他很沮丧,因为找不到就意味着剥夺他的贡献的意义。最后他还是决定要相信,当这个村庄要消失,这些鬼魂也要跟着消失的时候,他选择了一种牺牲。

草地:您觉得阿巴是选择了一种美的方式牺牲?

阿来:是的,他选择了一种美的方式,至善至美,去相信。政府培训他作非物质文化遗产传承人的时候,他还是个半吊子。他相信也并不意味着这个世界上真有灵魂,他心里宁愿相信,就像一个信仰。这个时候,人的高尚的一面是,我愿意为我自己相信的东西付出。今天我们讲的职业的崇高感就从这来。一个写作的人就是奉上至善至美的文章,一个工匠有他的职业要求,一个政治家有他的职业操守。那么像他这样一个半吊子宗教职业者,他选择相信是他的职业需要。

草地:您认为阿巴是怎样产生这种觉悟的?

阿来:就是灾难,以及死亡。就是突然发现:生命很重要吗?片刻之间就可以抹去这么多生命。物质层面来说,云中村这样的村庄,经历了上千年才构成这样的规模,大地之手也可以轻而易举在瞬息之间一下毁灭。而大地毁不掉的是情感和精神。人的这些东西只有在极端的环境中,才可能被相信被唤醒。所以我们经常说,巨大的灾变,别人的死难和牺牲,有时是对活着的人的精神洗礼。如果没有从这个意义上来认知灾难加诸我们的东西,那我们从灾难中学不到任何东西。而且我自己在见过那么多死亡之后,深感生命、财产都算不了什么。在灾难现场,你得承认不是一个人的灾难,甚至不仅是一代人的灾难。我写的云中村,一千多年的历史,毁灭不过转瞬之间。财产算什么,生命算什么?但最后能留下给自己一点安慰、一点温暖、一点信心的,就是人与人之间的情感、精神、相信,不然人是活不下去的。

“愿你面前的道,路是笔直的”

草地:创作这本小说难度大吗?这部小说您觉得有遗憾的地方吗?

阿来:没有遗憾,这本书应该还是很成功,因为我自己等这本书也等了足足十年。如果说一般难度,哪用得着十年啊。

草地:《云中记》在您所有作品中处于什么位置?

阿来:《云中记》是我最喜欢的作品之一。长篇小说这是第四本,第一本是《尘埃落定》,第二本是《机村史诗》,我都觉得能够结结实实代表我不同阶段写作的最高水平。某种程度上,要是不嫌狂妄,也是当下中国小说能达到的最高水平。

草地:翻开《云中记》的第一页,有您赠给读者的一句话:“愿你面前的道,路是笔直的”,该如何理解?

阿来:这是小说中人物的话,也是我老家嘉绒藏语中的一句话。我们分别的时候一般说“慢走”“一路顺风”,非常庄重。古老的文化里,有时会有一些非常超出一般性的东西。其实我们那个山区,没有一条道路是笔直的,人生也一样。它具有某种象征意义,表达一个超现实的愿望。一些小人物,他自己面前的路都坎坷不平的时候,对别人发出这样的祝愿,而且把这种愿望时时刻刻送给别人。这种话不是随便说的,一定非常郑重其事。

草地:您希望读者从《云中记》里产生什么样的共鸣?

阿来:我不对读者有特别的期待。我觉得一个纯粹的艺术家能够从自己完成作品的过程中得到满足,写《尘埃落定》时就是这样。但是我也相信,读者不可能面对一个好的作品无动于衷。虽然今天是一个泛娱乐化的时代,我相信一定还有很多读者要去追求一些更高层次的精神审美。我希望《云中记》至少在市场上,将来能够跟《尘埃落定》比肩。但各方面,《云中记》应该比《尘埃落定》更好一些。我今年60岁,写《尘埃落定》时30岁。天地恒长,有变有不变。

草地:您怎么看待自己作为四川省作协主席这个身份?

阿来:我想作家无非就是除了自己的私生活以外,跟工作相关就三个方面:一个是写作,一个是阅读,一个是深入生活。我倒没有想说私生活要给谁做表率,我不是一个道德信徒。但是我希望我在跟工作有关的方面,能够对大家有点示范的效果。我确实希望,我们总是互相影响互相交流,而且文化基因是在这种互相影响交流中传承和变化的。但是可能今天的消费社会提倡了一种另外的价值观,或者很多人做事基于功利心的考虑更多,我不能说他们一点精神指向都没有。但是当我必须来履行这个职责的时候,我又觉得还是要做好。(新华每日电讯记者 童方)

8日CBA北京首钢对阵深圳新世纪的赛前,没有音乐,双方球员沉默着认真练球,络绎进场的观众不作声地寻找座椅,1万8千人的球场如上演一出巨大的默剧。这一晚,他们为一个人而来,要向他做最后告别。

主场酣畅淋漓的大胜,还收获足协杯奖杯,最开心无疑是申花球迷。申花比赛后,演员胡歌、歌手平安等纷纷祝贺,球迷也是有感言不吐不快。

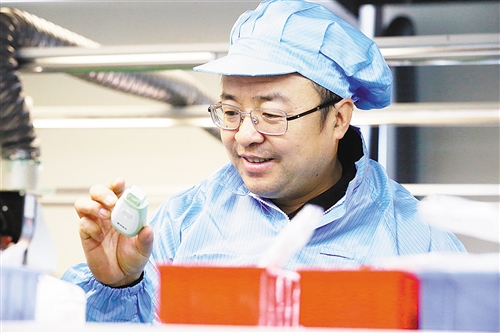

一位抛弃高薪的青岛汉子,一头扎入科技创新的大潮中,历时两年多,耗资甚巨,终于研发出美国FDA批复的首台智能网式雾化器,其出发点就是想让全球哮喘儿童早日康复。

一位抛弃高薪的青岛汉子,一头扎入科技创新的大潮中,历时两年多,耗资甚巨,终于研发出美国FDA批复的首台智能网式雾化器,其出发点就是想让全球哮喘儿童早日康复。

“我干农业完全是误打误撞。”夏娟不好意思地笑了起来。2014年底,25岁的夏娟从陕西西安辞去高薪工作回到家乡宁夏创业。彼时,枸杞品种“宁杞7号”大热,她从中看到了商机,便和两个朋友一拍即合投身农业,开始繁育枸杞苗。

×

×