| 分享到: | 更多 |

建议

好娃不学医更需内部反思

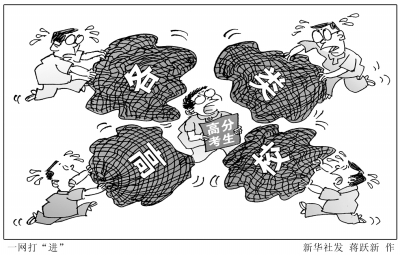

据了解,现在全国综合大学,医学院学生中第一志愿率平均不到50%,特别是本科专业招生面临严峻挑战,部分医学院校招生“断档”甚至成为常态。“优秀的学生不愿意学医了!”引起了很多人的关切。破解“好娃不学医”,显然需要政府、社会和医疗体制内部三方努力,三方反思。但就当前而言,最需要的可能还是内部反思。

很多医疗内部人士一谈到问题,就是体制和社会,唯独不从自己身上找原因。在当前的医疗大环境中,是不是就不能产生好医生?答案自然是否定的。在当前的医疗体制下,是不是就不可以大有作为?答案自然还是否定的。到医院去看看,有一些医生门可罗雀,有一些医生门庭若市,这不是偶然的。在医患关系中,医生处于主动地位。如果所有的医生,都能够按照“医者良心”要求自己,收入再低也别向患者乱伸手,工作再受气也别把气发向患者,医疗关系何至于紧张不堪?

弥漫在整个医疗行业的自我解构、自我吐槽,让人有一种压抑感。当我们在感慨环境不好,声望不佳的时候,有没有想到通过自己的努力去改变?而不是只剩下解构吐槽。

揆诸更大视野,这种对所在行业的解构和吐槽,已经成了一种普遍现象、一种社会问题,迫切需要引起社会关切。具体到“好娃不学医”,需要的不是自我解构、自我吐槽,而是自我反思、自我振作。(毛建国)

延伸

捡拾“千万别报体”中的珍珠

微博上日前有无数个千万别报某某专业的举牌图热传。在微博中这些“前辈们”集合了各种坑爹专业,大有带新人们认识现实与理想的差距,希望他们远离苦海之意。千万别报某专业,其中的一些理由则堪称奇葩:因为难就业,因为世界太逗比,因为没女生,因为被鄙视……这样的流行范式,非常符合网络传播的欢乐跟风特征,“千万别报体”真真假假,有的真心是经验教训的总结,有的则带有戏谑、恶搞和寻开心的成分。

“千万别报体”大体可分为三种情形:一是不少专业的确存在着专业对口、就业前景、学术前途等方面的症结性问题,以至于让那些所谓的“前辈们”深感交了那么多学费、浪费了4年的光阴,性价比太低。二是跟风吐槽。比如一些人说别报某专业的原因是工作没有假、上了班会暴肥、宅男太多等等。三是因人而异而非针对专业的。专业其实是好专业,但不一定适合个人发展。

正因如此,对于“前辈们”的所谓“千万别报体”,学子们应该具体问题具体分析,尤其不能轻易被恶搞吐槽之类所误导。比如江苏省理科第一名吴呈杰,就对北大新闻专业很感兴趣,但是几乎所有采访他的记者都不建议他考新闻,这条消息已在网上引发广泛讨论,不乏网友戏称这些记者为“业界良心”。吴呈杰怀抱新闻理想,各路记者劝阻后亦不改其志,难能可贵。此子虽有大志,但是对于一些前辈的建议,也要认真听取。比如有资深新闻人就说,最好本科学一个理工科专业,研究生阶段再学新闻。还有人建议即便读新闻专业,也不能只读新闻教科书,还应该博览群书,比如多读法理、政治学、历史、金融、科普等课外书,将来吃新闻饭才能更有成就。诸如此类的建议,皆是隐藏在“千万别报体”中的珍珠,莘莘学子们不可不察。

“千万别报体”不只是学子就业风向标,还应该是高校教学改革的参照物。与千万别报我们专业相比,网络上甚至还出现了千万别报某些学校之的吁请。这大约也让一些学校和专业足够尴尬。而相当部分的“前辈们”甚至于从课程设置、师资配备、教学方式等方面给学校和专业指谬。比如有网友发微博称:“整理新闻评论老师的课件,真的觉得深深地被坑了,长篇大段的堆积毫无条理性,我就不说了,错别字一抓一把,不通顺,更可恨的是新闻述评的写作方法竟然能和广播评论的一字不差……”这样的学校、这样的老师、这样的专业,算不算坑爹呢?我们的高校又要不要从中悟出些什么呢?(严辉文)